《第二章》2~キア・レッドグレイヴ/サラ・ジェファーソン

★ お題表 「愛情/ベッド/風の音」

サラ・ジェファーソン: 今日のキアのライブは第三層で行われていた。私はいつものように舞台の袖で彼を見守っている。

新曲披露も兼ねているので、熱気がすさまじい。キアにはありがたいことに熱狂的なファンがついているので、彼らがステージを盛り上げてくれている。

観客席で揺れる無数の青いライト。リズミカルに振られるそれらは熱帯魚のようでもあり、草原のようでもあった。いや、流れ星といえるかもしれない。

数曲を終えて、キアが黒いドレスに妖艶さをも醸し出したメイクで現れると、場内にはため息とどよめきがあふれた。

観客席に向けて彼が新曲のタイトルを告げるとどっと歓声が上がり、しっとりとしたイントロとともにそれは波のように引いて静まり返る。

マイクを手に緩やかな曲を歌い上げる彼に、観客席のあちこちからため息が漏れた。今までのレパートリーにないタイプの歌を、彼は見事に歌い上げている。

大人への一歩を踏み出した、どこか危ういような妖艶さを前面に出して、彼は目を細めて首を傾げる。振付に合わせてさらさらと流れる髪に、手を伸ばしたいと思わなかった人間がこの観客席にどれくらいいるだろうか。彼ら彼女らの表情が見て取れるようだった。

彼の着替えとメイク直し、水分補給などを手早くこなしながら、今日も成功だ、とその手ごたえを強く感じていた。キアもそれは感じていたようで、確かな自信と喜びが彼の頬を色づかせている。

新曲の配信は今日に間に合わせたが、あっという間に数字が動いている。ライブが終わればさらに拍車がかかるだろう。

私は彼の肩をぽんと叩き、アンコールへと送り出した。

キア・レッドグレイヴ: サラに肩を叩かれ、舞台に飛び出す。

自分を舞台に呼び返した割れるような拍手が一瞬にして静まりかえる。

「みんな、ありがとう!!!今日は楽しんでくれた?」

うおぉという歓声が客席から聞こえた。

客席から送られてくるパワー。

負けないように自分もしっかり気合をいれて、会いに来てくれたファンにむけて叫ぶ。

「じゃあ、ほんとうにこれが最後!いっくよー!Flying Dramatic!」

アップテンポでダンサブルな曲にあわせ、振りもそこそこに舞台中を走り回って手を振る。マイクを向けて、ファンからの歓声を浴びる。

キアはいつのまにか、ステージの上で歌うことが何よりも好きになっていた。

ここが自分の居場所、そう思える場所をついに見つけたのだ。

思い切りファンのいる観客席に向かって手を振ってから舞台を下がると、サラがいつものように迎えてくれた。

「ねえ、サラ?今日の僕、絶好調だったでしょ?ほめてほめて!」

サラ・ジェファーソン:「さいっこーよ。絶好調だしまた一歩上に昇った感じがあるわ」そっと耳元で「血5滴に値するレベルね」と囁いて彼にタオルを差し出す。

「ファンがある程度帰るまで楽屋でミーティングかねて待機、それからそっと出るわよ」

通用口から頃合いを見計らって出ればいいだろう。

キア・レッドグレイヴ:タオルの影から「それって、さいこーって言ってるわりには、すくなくない?ま、いいけどー」と小声でささやきかえす。

不満げな返事のわりには、満更でもない表情を浮かべていた。まだライブの興奮がおさまっていないようで、頬は上気してほんのりピンク色で、汗のしずくがあちこちに見て取れる。

「とりあえず着替えたいな。楽屋にシャワーあったっけ? なかった気がするけど」

上機嫌に楽屋の方へ先に立ってはずむように歩いていく。

サラ・ジェファーソン: 「大盤振る舞いだけど?」笑いながら彼の上気した頬を伝う汗を見やり

「そうね、ここシャワーがないのは難点なのよね……とりあえず良く汗を拭いて着替えて、早めに出ましょうか。体を冷やさないように気を付けましょ」手荷物を持って後に続く。

セットなどは物資輸送用の電気駆動車やバスをチャーターして移動するが、公共交通機関を使っても意外と目立たないので、スタッフ移動のバスと合わせ技で使っている(マンションに車が横付けされるほうが目立つのだ)。

今日はどのルートで帰ろうかと考えているとふいに風の音が聞こえた気がした。

風の音は私とキアを花園へと運ぶそれにも似ていて。

「そういえば、明日あたりバトルだから。夜のスケジュール、あけてあるわよ」小声で囁いた。

キア・レッドグレイヴ: 「あ、そうか。そういえばそうだった」キアは綺麗に整えられた眉をわずかにゆがめたが、すぐ笑顔を浮かべる。

「うん、大丈夫。僕たちならまた楽勝だよ。今日もいっぱい力をもらったし」楽屋のドアをばたんを開けて中に入る。

「今日はモノレールで帰るの?それとも車?」

サラ・ジェファーソン: 「事務所まで他のスタッフと車で、そこからはモノレールに。車はかえって目立つしね」大昔は車が主流だったというけれど、いつのころの話なのか。物語の世界だ。

「車を回してもらうまで時間がかかると思うから、それまで近くのカフェに行く?楽屋で待つ方が安心だけど」

キア・レッドグレイヴ:「カフェ?いくいく!ちょっと待ってて。すぐ着がえるから」カフェという言葉に目を輝かせる。

「僕、大きなパフェ食べたい。アイスとかいちごとかチョコとかマシュマロとかたくさん乗ってるやつ」ばさばさとサラの目の前で衣装をぬぎ始める。「あれ、えーと、服はこのカバンの中だっけ?」

サラ・ジェファーソン:「そっちじゃなくてこっち」もう1つの鞄を差し出す。

「私だからいいけど、一応アイドルなんだからイメージを損なう真似しないでね?」

彼の脱いだ服を手早く畳み、手周り品とともに鞄に入れた。「汗を拭いたら行くわよ」カフェに行く旨スタッフに連絡して携帯端末を閉じる。

キア・レッドグレイヴ: 「イメージ損なうかなあ?それにちゃんと汗ふいてって言ったのはサラじゃん」

筋肉質で引きしまった上半身に浮かぶ汗を丁寧にふきとってから、渡された鞄から服を取り出し無造作に着替える。

お気に入りのパーカーにジーンズという、比較的目立たない格好ではあった。「帽子もかぶらなきゃダメ?」

サラ・ジェファーソン: 「もちろんかぶって。あと伊達眼鏡もね。それだけで貴方かなり印象変わるし」キアのアクセサリーに眼鏡を取り入れていない理由の一つはそれだ。

彼を守るための手段として残してある。「汗は引いた?じゃあ行きましょう。……その前に」

周囲に人がいないのを確認してから、鋭利なピンを取り出してすっと指先に走らせる。ぷっくりと盛り上がった血の球を見せて「はい、ごほうび」

キア・レッドグレイヴ:「ごほうび!」おとなしく帽子をかぶり眼鏡をかけたキアは目を輝かせる。「ここで指しゃぶっていいの?」

サラ・ジェファーソン: 「カギは掛けたから大丈夫。それよりステージの後で”渇いて”いるんじゃない?」にこりと。

キア・レッドグレイヴ:「それはね、もちろん」いつもの無邪気な声色がほんの少し変化する。瞳の色も青から紫色に。

血の盛り上がったサラの指先をつかむと、そこに軽いキスをするように表面の血を吸った。

顔をあげ、血のわずかについた舌で唇をなめる。「もう少し吸っていい?」

サラ・ジェファーソン: 「ふふ、今日は特別。5滴分、って言ったでしょ。首からじゃなきゃいいわよ。首からのあとは動けなくなるから」

首からの吸血時にはベッドとお友達になりかねないあの眩暈と、いつまで経っても慣れない恍惚感が襲ってくるというのに、楽屋でなんて無理だ。

キア・レッドグレイヴ:「じゃ、もう少しだけ」サラに向かって妖しく微笑むと、指先を口にいれ強めに吸う。とがった舌がわずかに指先をくすぐった。

いったん指を解放し「サラの血はほんとうに美味しいから、やめられなくなりそう。いっそ噛みついてしまいたいくらい」

サラ・ジェファーソン: くすぐったそうに笑って「そう?やっぱり野菜・野菜・肉・魚・野菜くらいのつもりで食べてるのがいいのかしら」軽口を叩きながら

「そうね……どうせ、明後日までにはバトルもあるだろうし。戦闘の後なら良いわよ。でも手加減してよね?」大人の余裕をもって答えて見せた。

キア・レッドグレイヴ:「じゃあ、バトルに影響すると困るし、今日はもうやめておく」名残惜しそうにサラの手を放す。指からの出血はいつのまにか綺麗に止まっていた。

「大丈夫だよ。さ、さ、サステナビリティ??ってやつ?飲みすぎてなくなっちゃうのはやだし」にっこり満面の笑みを返す。

サラ・ジェファーソン: 「私は計画生産の食糧?」じろりと見やって見せてから「まーそういう側面もあるわよねー」と呟いて。

「じゃ、もう一つのごほうび、パフェがまだあるといいわね」手荷物を確認して楽屋を出る。通用口をそっと開けると、春の夜風が冷たく音を立てて吹き付けてきた。

キア・レッドグレイヴ:「だってー、いなくなったら困るもの」にこにこと大変機嫌がよさそうな様子で、サラの首に手を回して軽くハグをする。

「うーん、やっぱり僕、汗臭いかな。早くお風呂に入りたい」そう言ってから、サラの後ろについて楽屋を出ていく。通用口から首を出して辺りを見回しつつ「誰もいない、かな?」

サラ・ジェファーソン: 彼の言葉に目を細めつつ周囲を見回して一歩踏み出した。ファンはどうやらこちら側にはいないようだったので、隠れ家めいたカフェへと歩きだす。

酒を出さないので、安心して未成年を連れていけるのだ。看板が見える場所まで来た時だった。

「下がって!」鋭くサラが叫んだ。

キア・レッドグレイヴ:サラの言葉にすぐさま反応して、キアは後ろに大きく跳ねた。警戒する2人の前に現れたのは、見るからに危険な臭いを発している二人組の酔っ払いの男たちだった。

キアのロゴが入った袋を片手でぶら下げていることから、コンサート帰りだとひと目でわかる。

「えーと、そこにいるのは、キアちゃんの、あの有名なマネージャーさんかな?...ということは」呂律が回っていないことから、相当酔っ払っていることが窺える。

サラ・ジェファーソン: 「あら誰のこと?キアちゃんのマネージャー?」じりじりと後退しつつキアに向けて大きく手を払い(逃げろ)と合図する。

キアが全力で走ればかなり速いはずだ。コンサートで疲れていても普通の男性、しかも酔漢なら追いつけないだろう。まずは彼を逃がすのが先決だった。

キア・レッドグレイヴ:「えっ」キアの足が止まる。「君ひとりでなんて無茶だ。僕がなんとかするから」

サラ・ジェファーソン: 「あら、あなたがいると私が逃げられないじゃない?」小声で囁き、再度手を振る。

私たちと彼らのほかに、周囲に人影はない。私の足元はローファー、パンツスーツ。相手との距離は1.5m、土地勘はそこそこ。「大声出すから耳をふさいで全力で走りなさい!」二歩下がり深呼吸。

ガラスを割った実績のあるトーンで一気に相手に向かって大声を叩きつけた。

キア・レッドグレイヴ:「わかった。それならまかせる!」そうサラに答えると、耳を両手で抑えて脱兎のごとく軽々と走り出す。

途中でサラの声が聞こえ「やるじゃん」と苦笑しながら、出てきた会場の裏口のドアにすべりこんだ。

サラ・ジェファーソン: 叩きつけた声は酔漢をひるませるのに十分だったようだ。また、近辺の居酒屋や店舗のドア、ビルの窓が開いて人の気配が近くなった。

たじろいだ彼らを背に一気に走り出す。「待て」と言われて待つわけがない。こっちは必死なのだ。通用口のドアが見えたとき、警備担当者がドアの中の詰所から出てきてこちらに手を振った。

キアが話を通しておいてくれたのだろう。全力で走り切って警備員の開けたドアに滑り込んだ。ドアの向こうで悔しそうな声が聞こえて今更ながらに足が震えた。

キア・レッドグレイヴ:「サラ!大丈夫?怪我はない?」キアが飛ぶように駆け寄ってきて、彼女に抱きついた。

「サラ、震えてる」少し離れ彼女の全身をなめるように見てから、何も異常はなさそうなのを見てとって大きくため息をついた。「よかったー」

サラ・ジェファーソン: キアの声で彼の無事を知り、崩れ落ちそうな足に力を入れる。

「さすがにちょっと怖かったわ。でももう大丈夫。キアは大丈夫ね?」守れてよかった、始末書ものだけれどそれで済んでよかったと心から思う。様々な経緯から彼の担当を外れないからこそ細心の注意を払わねば。

キア・レッドグレイヴ:「僕は当然大丈夫さ」他のスタッフが心配して駆け寄ってくる中、胸をはる。

「今日は誰かに送ってもらいなよ。僕も他のスタッフに家まで車で送ってもらうから。…でもさー、正直言って、僕、ああいうのに絡まれても平気だった気がするけども」意味ありげな視線をサラに投げる。

サラ・ジェファーソン: 「そうね。送ってもらうわ」キアの言葉に目を瞠ってから「”私”がそうしたいし、あなたはそうすべきじゃない立場と事情がある。守る側が頼りなくても守られていなさい、”今”は」

背筋を伸ばしてからほかのスタッフに事情説明をしつつキアの肩に触れ「少しは大人ぶらせて」

キア・レッドグレイヴ:「立場と事情か。アイドルでいるのは楽しいけど、たまに不便なこともあるよね」と少し頬をふくらませるがすぐに機嫌をなおして、

「じゃあ、また明日。この事件はもう忘れよう?今日のイベントは大成功だったんだし、もうそれで良いんじゃない?」満面の笑顔を返す。

サラ・ジェファーソン: 笑顔につられて笑顔で返して「ええ、大きな成果だわ。それは誇るべきことだと思う。……じゃ、また明日。明日もよろしくね?」

軽くウィンクして他のスタッフにキアを任せた。これから上司に連絡して事情説明とコンサートを含めたもろもろの後始末をせねばならない。

キア・レッドグレイヴ:「わかった。おやすみ」ひらひらとサラに手を振ってから、キアは他のスタッフに連れられて、サラの前から去っていった。

サラ・ジェファーソン: こちらも手を振ってから携帯端末で事務所とやりとりをする。詳細は帰社して報告となり、一つため息をついた。

キアに対しての庇護は、職務及び大人としての義務だ。そしてもうひとつはシースとしての喜び。そこに庇護欲を超えた愛情があるのかと問われればわからない。

そんなものを問うまでもなく、大切なのだ。たとえキアが自分よりあらゆる意味で強くても、大切に守りたい。しかし彼を大切にする方法がむやみに敵の前に出て守ることと必ずしも一致はしないだろう。

「キアを宇宙一のスターにするためには、私ももっと頑張らなきゃ。たとえオカンの愛情ゆえに目がくらんでいると揶揄されても、うちのキアが最高のアイドルなのは間違いないんだから」

そのためにはロアテラなんぞさっさと蹴散らしてしまわねば、と闘志をみなぎらせるのであった。

*****************************

《第二章》3~アリアナ・ローレンス/フラーウム・アルブス

★ お題表 「キス/黒い感情/童話」

場所:花の咲き誇る温室 小道具:むせかえるような花の香り、咲き誇る花々、ガラス越しの陽光

フラーウム・アルブス: 聖アージェティア学園の広大な敷地内にはいくつかの温室が点在している。

教授陣によって貴重な昆虫や植物が育成されている大温室を除けば基本的には誰でも出入りが自由であり、大学側のみならず学生側が管理する場所もある。

現在フラーウムがよく立ち寄るのは在籍しているゼミで代々管理されている温室だった。専攻によってメインに育てられている植物はまちまちで、いまのところ一番大きなスペースを取っているのはラナンキュラスだった。

聞くところによると切り花としても人気らしく、必要以上の数になったときはゼミの前で販売することもあっていい収入になるらしい。もっとも大体はこの温室の維持に使用されるようなのだが。

夕暮れ前にフラーウムがここへ足を運んだ理由はふたつで、ひとつは単純に自分が担当している花の様子を見に来るため、もうひとつは今日中には来るのであろう戦いに備えて自分のブリンガーたるアリアナと話し合うためだった。

「ん……?」

温室に入ったフラーウムは作業をするエリアの机に置いてあった本に目を留める。誰かの忘れ物であろうそれの少し古めかしい表紙には横文字で『Fairy tale』と刻まれており、童話集であることを伺わせた。

「うちのゼミにもこういったのを読むやつがいるのか……」

試しに中身をめくって最初の題名に目を通すとフラーウムがまだ知らないものだったので読み始めてみたが、文体までどこか古めかしく読みづらい。多少は我慢をして進めていくうちになんとなく眉間にしわを寄せてしまったところで誰かが温室へやってくる気配を感じた。

アリアナ・ローレンス: 「なんだ、君もここに来るつもりだったのか。奇遇だね」

「いえ、あの、わたしは待ち合わせがあって……」

人の気配は二人分だった。男女の声。片方はフラーウムが聞きなれたものだった。

「今の季節、ラナンキュラスが咲いていてね、赤いラナンキュラスの花言葉を知っているかい?」

「すみません知りません」

食い気味に答える女性に、男性は構わず「あなたは魅力に満ちている、なんだよ。一本君にあげようか」

「あの……ここ、ゼミの管理する温室ですよね。あなたはあの教授のゼミ所属なんですか? 勝手に持ち出すものではない気がするんですけれど」」

「いいや? でもほら大学には通ってるわけだし、一本くらいもらっても罰は当たらないだろう。それに僕はここに忘れ物をしてね。レポートに使う古い参考文献だから取りに行かなきゃいけないんだ。一緒に温室を回って探してくれないかな?」

女性は声音からして困惑しているようだった。

「あの、本当に待ち合わせしてるので……困ります」

男性を振り切ろうとしたのか早い足音が響いて、フラーウムの作業エリアに少女が現れた。アリアナだった。

「フラーウム! 遅くなってごめんなさい!」周囲をひっくり返さない程度にアリアナは駆け寄ってきた。あからさまにほっとした顔をしている。

フラーウム・アルブス: 「いや、そこまで待ってはいない」と言いながらアリアナにこちらの背中のほうへ回るようジェスチャーで示す。

それからアリアナを追いかけるようにやって来た男がこちらにぎょっとした表情を見せた。あれはおそらく悪い意味でこちらを知っているということだろう。あまり長居してもらいたくはないのでさっさとこちらから話を切り出す。

「……この温室に、何か用が?」

アリアナ・ローレンス: 男はあからさまに目を泳がせてから「あ、ああ。ここに忘れ物をしてね。さっき知人と来た時にうっかり置いてきたんだが、古い本……童話集をしらないか?」

フラーウムの背中に回ってこちらを見ているアリアナに視線をやって小さく舌打ちすると、周囲に視線を走らせた。

フラーウム・アルブス: 「ああ、これか? あとで学生課に届けようと思っていたところだ」と手に持っていた童話集をそのまま差し出す。

アリアナ・ローレンス: 差し出された童話集に目を瞠り「ああ、そうだ。すまないな」と受け取る。「その……君が待合せていたのは、彼なのか?」

問われたアリアナは大きく頷いてにっこりと笑った。「はい。これからフラーウムを手伝う予定なので」その言葉に男は盛大に顔をしかめた。

フラーウム・アルブス: 顔をしかめた男に「ほかにも何か用があるか? そういえば教授がラナンキュラスは多少増えすぎたと言っていたな。必要なら何本か持っていくといい」とだけ返す。実際に持っていくようであればその間はしっかり見張っているつもりだ。

アリアナ・ローレンス: 「あ、いや、その……結構だ。邪魔したな」先ほどの会話を聞かれていたと察して居心地が悪そうにぼそぼそと答えると、男はアリアナに視線をやってから二人に背を向けて歩き出した。

やがて温室のドアがきしみながら開閉する音が聞こえて、アリアナが大きくため息をついた。

フラーウム・アルブス: 「待ち合わせ場所をもうすこし考えたほうがいいかもしれないな。とりあえずスズランとスイセンの観察を手伝ってくれ」

思いのほか本を読みふけってしまったことからまだ何も作業に手をつけていなかったことを思いだし、アリアナにそう声を掛けて歩き出した。

アリアナ・ローレンス: 「うーん、あの人ってひとが少ない場所を考えてきたのかな?それだとまた会いそう」困ったような顔をしていたが「写真とか撮る?定規で測ったりするのかな」フラーウムに促されて彼の後ろに着いていった。

「あーでも、何だか腹が立つなあ!振り払えないのが辛かったし」

フラーウム・アルブス: 「いや、単純に忘れ物を取りにくるついでにアリアナを見かけてこれ幸いと声を掛けたんだろう。まあ、俺が所属しているゼミだと解ればもうここは利用しないと思うが」

たまにこういう形で自分を揶揄するあだ名が役に立つこともある。花の小径が続く形となる通路を通って自分の担当するエリアに到着すると季節の花々に混じってスイセンが咲いている。

「教授が今年のスイセンは球根を太らせたいと言っていたから、あまり密集しないように植えたんだが……とりあえず写真を撮っておいてくれるか」アリアナにカメラを渡すと自分はスズランのほうを調べに行く。

アリアナ・ローレンス: 「うん」カメラを受け取り、植えてある間隔と根元の様子がわかるように撮影する。

「ああいう人って嫌だな。女の子なら誰でもいい感じだし。フラーウムが先に居てくれて良かった。あの人とここで二人っきりとか絶対嫌だもん」自分の行動が危険だったと気づいて眉を寄せた。

フラーウム・アルブス: 「まあ、振り払わなかったのは正解だったな。ああいう手合いは相手がなびかなければ逆に切れる可能性もある」

そうなったらそうなったでアリアナの筋力に敗北していたような予感もするが、特に言わないでおいた。スズランに関しては前に見ていた学生からの引き継ぎであるため、やはり増えすぎなければ数を確認する程度でいいと言われているので、ゴム手袋を着用して本数を数えていく。

「確かにふたりきりになる人間は同性でも異性でも選びたいものだな」そう軽く返したあと、胸のどこかにちくりとした感覚を覚えた。

アリアナ・ローレンス: 「本当だよね」そう返しながら、フラーウムは自分と霧の帝都で多くの時間を過ごしたことをどう思っているのだろうと胸が騒いだ。

同時に、自分の中にまた黒い感情が生まれていることにも気づく。「あの男も守らなければならない」「世界平和を望むならそれくらい小さなこと」

大切な人々と世界を守る。そのことに暗い思いを抱き始めたら要注意だ。今度エクリプスになったら、もう仮面を手にする機会すら与えられない。

アリアナは無言で写真を撮り終えてフラーウムの傍に歩み寄る。彼の背に額をつけて「わたしはフラーウムじゃなきゃ嫌」と告げた。

フラーウム・アルブス: スズランを数え終えたあとはすぐに離れて使ったゴム手袋を袋に包んで廃棄する。「もうすこし増えるようだったら数本摘ませてもらって実験に使うか……ん?」

不意に背中に温かい感触が伝わる。アリアナがこちらにやってきたようだ。そして紡がれた言葉の声色はどこか切実さを帯びていた。

……もしも、アリアナが自分に対してステラナイツのパートナーとして以上の感情を抱いているかもしれないとしたら、自分はそれに応えていいのだろうかと考えてしまう。

それはあの霧の帝都で暮らしたときからうっすらと思っていたことだ。「アリアナは、なぜ俺でないと嫌なんだ?」そんな言葉が口を突いて出る。

アリアナ・ローレンス: ひゅっと、息を呑む音が自分の喉から聞こえた。叫びそうになるのを必死に抑えて深呼吸して。

「フラーウムが、好き。好きな人がいるのに、他の人と一緒に過ごしたり、触れられたりしたくない。あの人、肩や髪に触ろうとしたりした。あの人じゃ嫌なの。フラーウムがいいの」

フラーウム・アルブス: 先ほどの軽薄そうな印象を抱いた男のことを思い出す。どうやらふるまいも同じく軽薄であったようだ。

「……アリアナは、俺になら触れられてもいいのか?」いまはお互いの表情が見えないことをありがたく思った。

アリアナ・ローレンス: 自分の幼く拙いことばを受け止めてくれた彼に、間違いのないまっすぐな想いを伝えたいと思った。顔が熱いし頭はくらくらするけれど、必死に言葉を探す。

「フラーウムなら、いいよ。あなたには、わたしに、触れてほしい。とっくに心を掴まれているんだもの。

一緒に暮らしてた時、抱きしめてもらったことがあったでしょう?わたしね、今までにあんなに幸せなことなかった。満たされた気持ちだった。

だからもしもステラナイトでいられなくなっても、あなたの傍にいたいって、願ってる。でもわたしではフラーウムを満たせない、かな?」声が震えた。

フラーウム・アルブス: 「正直なところ、満たされるという感情に関して俺はよくわからない。ただ、霧の帝都でアリアナと過ごした時間は悪いものではなかったとは確実に言える。

ステラナイトのペアとしても、信頼のおける隣人としても」

そう言ってかつてエクリプスになった直後のことを思い出す。もしもまたステラナイトとして立つことができなくなっても今度は希死念慮に捕らわれることはないだろうと確信できるのは、隣にアリアナがいるからなのだろうと思う。

「……なるほど。さっき感じたものはこれか」小さくそう呟いて瞼を閉じ、息を軽く吐いた。

アリアナ・ローレンス: 「そっか。うん、その言葉だけで今は十分すぎるくらい。わたしの欲ばっかり言ってごめんなさい。満たしてほしいだなんて、欲張りだね。

さっきあの人に触れられそうになって心を真っ黒な感情が覆って。なんでこんな人まで守らなきゃいけないのって思ったけど」顔が見えないから言えることを言ってしまおうと思った。

「自分の都合のいいものばかり欲して、それを守ろうだなんて、ロアテラと変わらないや。恥ずかしい。でもね」深呼吸して

「あなたがいる世界は、私にとって幸せそのものなの。だから、隣人でいられるなら、それを望むね」

フラーウム・アルブス: 「……アリアナは欲張りなくらいでちょうどいいんだと思う。そうでなければ世界を平和になんて願えないだろ」

たくさんのものを吸収しているからこそそうすることが出来ているのだと思う。自分のなかで欲と呼べるのは学ぶことに対するそれくらいだろう。

「都合のいいことを望むのは誰しも同じだ。アリアナだけが恥じることじゃない」また息を吐く。そしてアリアナの望みには正直に

「俺がアリアナと同じことを望めるようになれるまで、待っていてもらえるか?」と返した。女神にかける願いではなく、アリアナ個人にかける願いとして。

アリアナ・ローレンス: 頬を染めて、狼狽える。「それは、その……隣人でいる、こと?それとも、触れてほしい、傍にいたいってこと? そのどちらであっても、わたしは……うん、待てる。いつまでだって待てるよ」

フラーウム・アルブス: アリアナの言葉に少し考えて「隣人……は、まあ、半分くらいは叶ってるだろう……? だから……うん、触れたいとかそういう欲のほうだな……」と返す。

こうして言葉にしてみるとかなり恥ずかしいことを言ってしまっているのではないかと思うが、既に後の祭りである。

アリアナ・ローレンス: 頭の中がふわふわして、どうしたらいいのかわからない。こんなに自分ばかりが幸せな言葉をもらっていいんだろうか、と思った。

「……うん、ありがとう。待ってる」いつか彼が自分にキスをしてくれる日が来るかもと思っただけで倒れそうだった。

フラーウム・アルブス: 「……とりあえずは明日の夜の待ち合わせ場所を考えるか。 この温室のままでも大丈夫そうか?」

そもそも以前は公園を使っていたのだが、冬の夜は寒いなどの理由でアリアナの家とこちらの寮からちょうど中間地点にある学園内のここを使うようになっていたという経緯がある。

アリアナ・ローレンス: 「ここで大丈夫。もうあの人も来ないだろうし。あ、一つ確認しておきたいことがあるの」フラーウムの前に回って、今度は正面から顔を見て。

「長距離攻撃すると、ラウが傷つくでしょう?以前も髪が千切れたりしてた。それでも必要だと判断したときは、使うかもしれない」

「わたし、誓約生徒会の仮面を手にした時から必死になりすぎてるのかな。ラウのことが心配なのに、傷つけたくないのに、長距離攻撃や異形化を使ってる。すごく矛盾してる気がするから、自分が怖いの。

……それでも、一緒に戦ってくれる?」恐る恐る。

フラーウム・アルブス: 「ああ、一緒に戦う。これはアリアナが望むからじゃなくて自分の意思だ」手短にそれだけを返した。

アリアナ・ローレンス: 花が咲いたように笑って。「ありがとう、わたし、絶対勝つね。……あなたのいる世界を守り抜いてみせるから。一緒に行こう」

春の夕日が沈もうとしていた。それでもアリアナは心に灯りがともったような気分だった。

フラーウム・アルブス: フラーウムは頷き、アリアナとともに来た道を引き返すと作業台に置いてあったリストに該当する事項を書き込んだ。

「じゃあまた明日、いまの時間くらいにここで待ち合わせるか」フィロソフィアほどではないものの、この学園にもほぼ住みこみに近い形で研究をしている者は多い。

そのため、それの手伝いをすることになる者たちに対して学園内に簡易的な宿泊施設も用意されており、アリアナが戦いに出る日は手伝いのためにそこを利用するという名目で日を跨ぐ外出が許されている形となっている。

「今日はよく休んでおけよ」

アリアナ・ローレンス: 「うん。久しぶりだもの。筋トレしてクールダウンしたら寝る!」アリアナも高校生ながら学内の様々な活動に従事しているので、比較的あちこちに顔が利いたり家族が夜間の外出に寛容だったりする。

カメラをフラーウムに返してアリアナは手を振る。「今日は午前中に病院へ行ったんでしょ?病院で待ち合わせするつもりが連絡来てびっくりしたけど。明日は夜のことがあるから、早めに病院行くんでしょう?荷物持ちに行けないかもだけれど、大丈夫?」

フラーウム・アルブス: 「大丈夫だ。というかそんな頻繁に荷物持ちに来なくていい」

ずいぶんと握力が落ちてしまっているのでつい頼りにしてしまいがちだが、年下の女性に荷物を持ってもらうというのは傍目から見ればあまりよろしくないものではないかと今更ながらにして思ってしまう。

アリアナ・ローレンス: 「うーん、使えるものは使ったほうがいいんだよ? 幸い私って力だけは有り余ってるから!」先程の男も振り払えたかもしれないが、優男とはいえ男性だし、と思って手を出さなかったアリアナであった。

「今日は帰るけど、何か手伝えることがあったらいつでも言ってね」

フラーウム・アルブス: 「あとはこれを教授のところに持っていけばいいだけだから、校門までは送る」

そう言って画板を持つとふたりで温室をあとにし、もうひともほぼまばらな校門までやってくる。「それじゃ、また明日」

アリアナ・ローレンス: 「うん、また明日。今日はありがとう!」そう言って校門を出ていく。明日に希望が持てる。明日のその先を待ちたい理由が出来た。その幸せを噛みしめながらの足取りは軽かった。

*****************************

《第二章》3~レターセッション:八ツ橋久夏/如月桧斗~

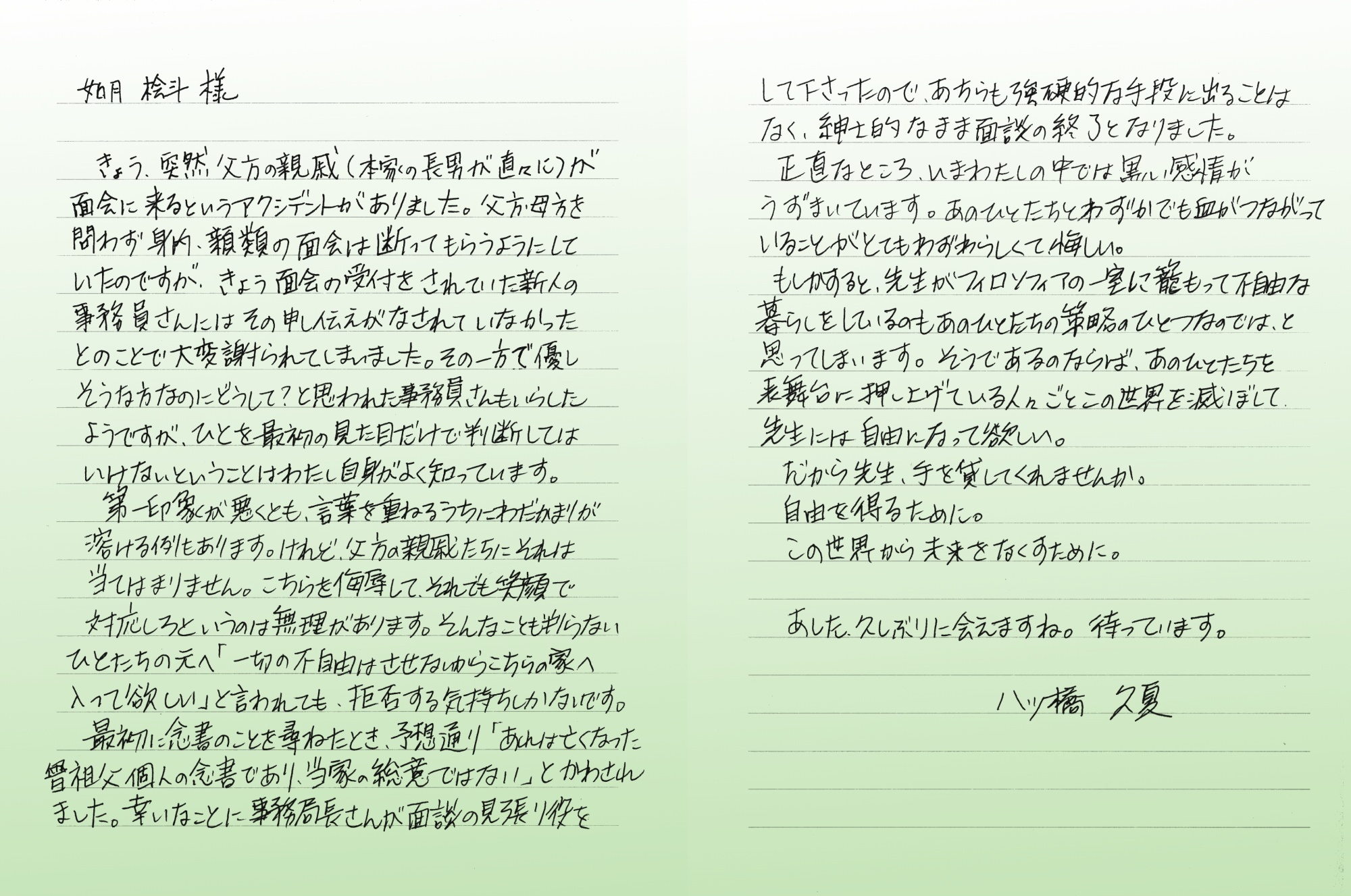

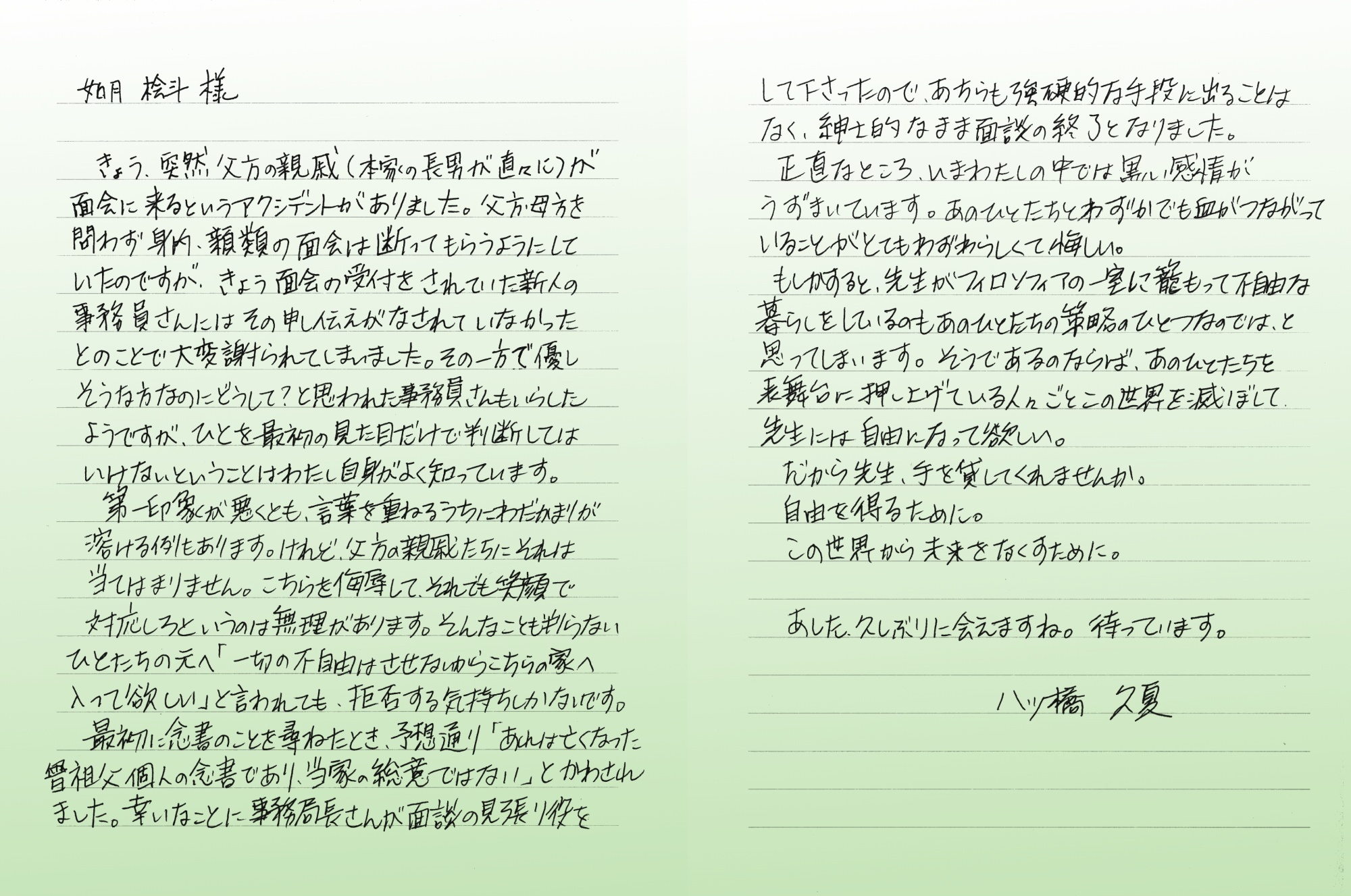

八ツ橋久夏の手紙

(※ クリックで大きくなります)

(※ クリックで大きくなります)

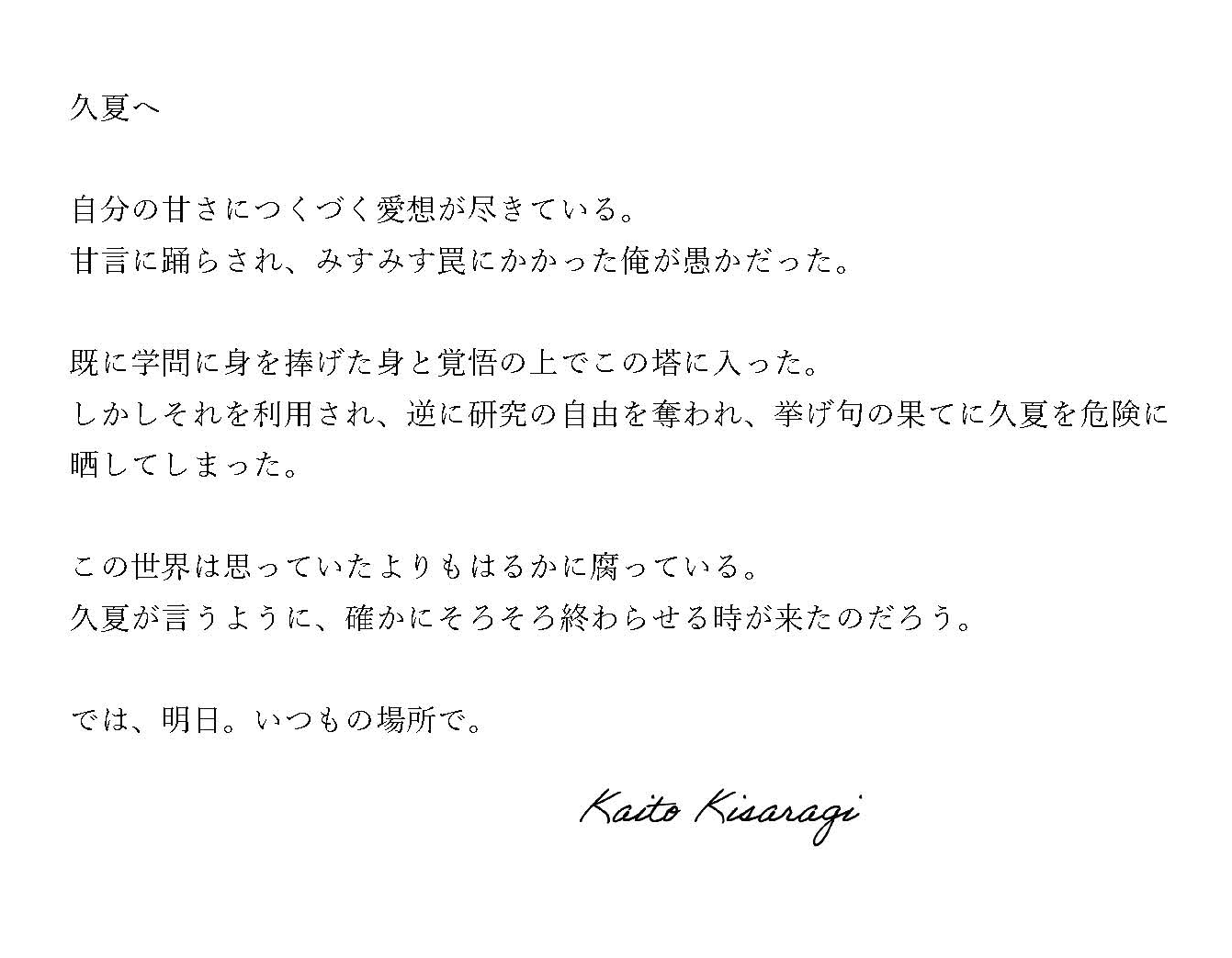

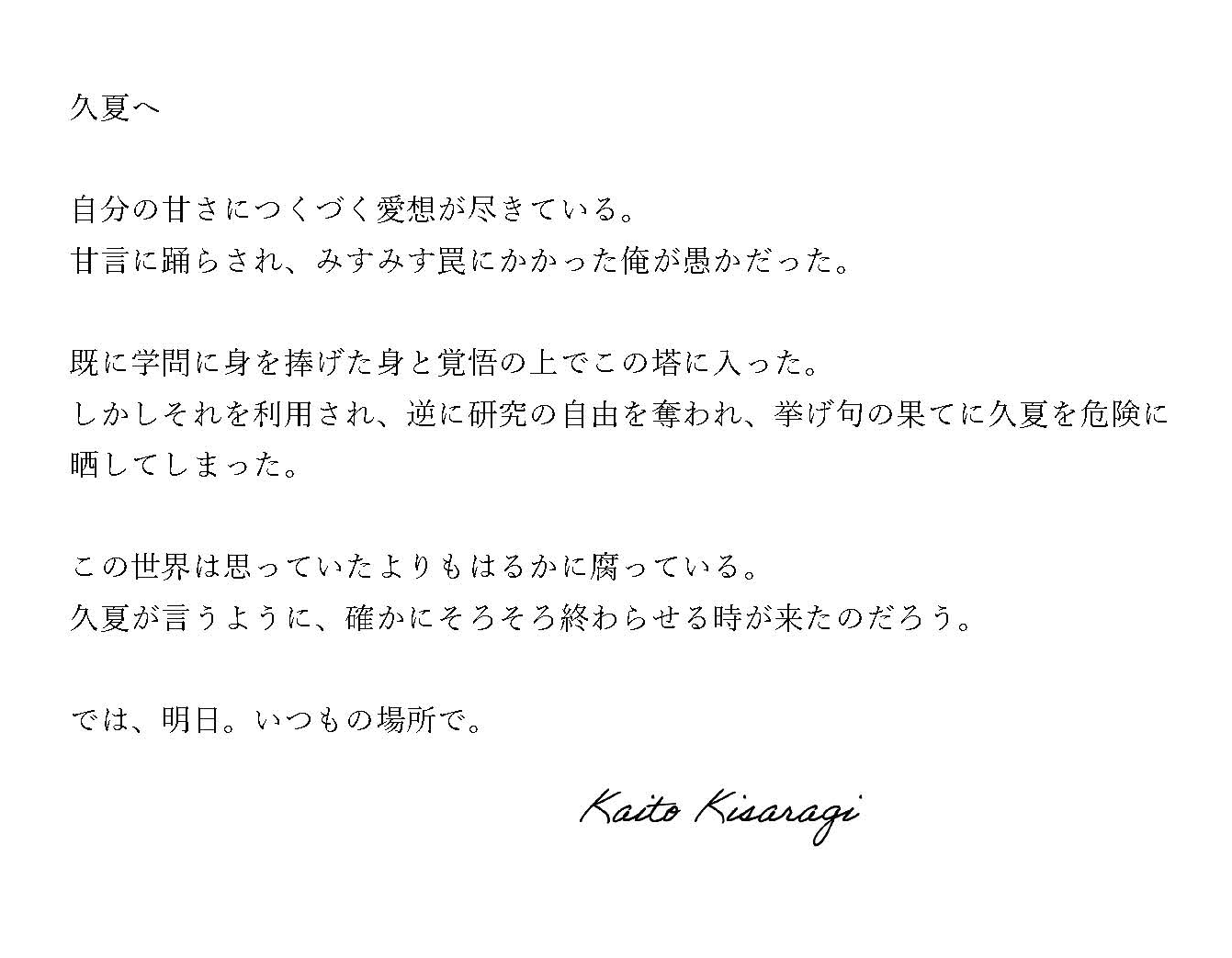

如月桧斗の手紙

ぎりっ、と歯を噛み締める。弾みでひどい咳をすると、口に当てた手のひらに少々血がにじんだ。

口をゆすぎ手を洗うと、端末に向かう。

なんとか書き上げ封をすると、そのままベッドの上に崩れ落ちた。

(※ クリックで大きくなります)

(※ クリックで大きくなります)

《ログ2

へ》

《ログ4

へ》

《セッションログ トップに戻る》

《トップページに戻る》

(※ クリックで大きくなります)

(※ クリックで大きくなります)

(※ クリックで大きくなります)

(※ クリックで大きくなります)