《カーテンコール》

サラ・ジェファーソン:光の粒子がとあるマンションの屋上に降り、二つの人影に分かれる。やがて輝きが収まるとキアとサラの二人が立っていた。

「お疲れ様、今日も最高に素敵なステージだったわ。……ここだと冷えるし部屋に戻りましょう」彼を促して先に歩く。二人は部屋に戻るまで無言だった。

キア・レッドグレイヴ: 「サラとみんなが力を貸してくれなかったら、勝てなかった」大きなため息をついて、部屋のソファーに崩れ落ちる。

「仮面のあの子、大丈夫かな」珍しく不安げな顔で。

サラ・ジェファーソン:「そうね、覚悟を決めたような、獣の本能からくるような、物凄い声だった。あんな声を、キアには出させないわ」

優しく笑んで「宇宙を元気にする声を出せるように。最高のパフォーマンスができるように私や皆が支えるわ。彼女にもきっとそういう人がいるはずよ」

キア・レッドグレイヴ: 「そうだね。確かにあの子にもサラみたいな人がいるはずだ」気を取り直したように、サラにぎこちなく笑いかけた。そしていつもの表情に戻り

「ねー、サラ、僕、疲れちゃった。ごほうび、ちょうだい?」普段どおりの甘えた声で。

サラ・ジェファーソン:ソファに腰をおろし、上着を脱いでブラウスの襟元を緩め、すっと髪を持ち上げる。「いいわよ。吸いつくさない程度にね」どことなく厳かな表情で囁く。

狩られる者の恐怖を浮かべるのではなく、神聖な契約を果たすかのように。

キア・レッドグレイヴ: 「大丈夫だよ。わかってる」妙に生真面目な顔でサラの上にまたがり、頭に片手を添える。

「そんなに緊張しなくても大丈夫だってば」少し苦笑の混じった低い声でささやき返す。舌がちろりと唇をなめた。

サラ・ジェファーソン:「それはやっぱり、命を差し出すようなものだしね、仕方ないわよ……信用してるけれど」

ああやはり綺麗な声だな、と埒もないことを考えながら目を閉じた。

キア・レッドグレイヴ: 「力抜いて。牙が刺さる時痛いよ」蠱惑的な真紅の瞳が迫る。サラの白い首筋に触れ、頸動脈の場所を探り当てると、そこにがぶりと噛みついた。

サラ・ジェファーソン:力を抜いたがやはり噛みつかれた傷みに顔をしかめた。しかしすぐに苦痛が消え、恍惚感が一気に襲ってきて意識が遠のく。感覚器の伝える情報が上限を超えたのかもしれない。

命のもとを吸われる恐怖を超える、絶対者の与える快楽がサラを包んだ。瞳の焦点があわなくなる。

キア・レッドグレイヴ: 喉の渇きに任せて貪るように血を吸っていたが、ふと我に返り顔をあげる。「あぶないあぶない。飲み過ぎ厳禁」サラはとっくに意識を失っているようだった。

「好きだよ、サラ。これからもよろしく」血で濡れた唇を軽く手でぬぐい、あたりに転がっていた毛布を彼女にかける。

「おやすみ、よい夢を」眠る彼女の額に軽くキスをし、自分は寝室へ向かう。明け方の太陽の光が部屋に差しこんでいた。

-----------------

アリアナ・ローレンス:花々の香る園から、いささか蒸れた花の香りの立ち込める温室へと戻ってきたのは夜更けのことだった。光の粒子がほどけて元の姿に戻るなり、フラーウムがよろめいたのでアリアナが支える。

「ラウ!ごめんなさい」ざっと体を見て、怪我の場所が下腿からふくらはぎにかけてだと見て取ると、怪我をした左足側に回って彼の手を自分の肩へと回す。

「わたし、また異形化しちゃった。だんだん獣じみていく気がする……また、エクリプスになっちゃうのかな。ラウをこんなに傷つけて、その上世界に牙をむくのかな」そんな自分を許しがたいと思った。

フラーウム・アルブス: 出血は止まっているようだったが、左足の焼けつくような痛みに顔をしかめる。

「異形化したアリアナの本性は獣ということか……」そう言いながら苦笑する。「俺が傷つくのはどうでもいいんだが、もうすこし、慎重に戦ったほうがいい……」自分を支えているアリアナの顔は暗く沈んでいるようだった。

「……アリアナ、温室の入り口に向かってくれないか」悔しいことにいまは自分の力だけでは歩けそうになかった。

アリアナ・ローレンス:フラーウムの声にはっとして「うん、宿泊施設まで送るから。それとも寮がいい?」

自分に体重を預けてくる彼の様子から彼がとても歩ける状態ではないと悟り、抱き上げることも考えたが、彼の意思を尊重することにした。「慎重にしてたつもりだけど、あの結果だったものね」

フラーウム・アルブス:「とりあえずは施設でいい」幸いなことに翌日はテストなども一切入っていない日だった。少し休めばその足で病院へ向かうこともできるだろう。「野犬に噛まれたということで話を合わせてくれ」

実際、アージェティアの敷地内に誰かが捨てたとおぼしき野犬が住み着いているという噂が流れている。ただ、そうしてしまうと実害が出たとして野犬狩りが始まってしまう可能性もあるのだが、そこは噂に終わってくれることを祈るしかなかった。

ゆっくりと足を進めていると、ふと入口付近のラナンキュラスが目に入る。「……ちょっとあちらに寄ってくれるか」

アリアナ・ローレンス:「わかったわ、野犬からわたしを庇ってくれたと言っておく」頷いたがとんだとばっちりを被りそうな野犬に申し訳なく思った。「ん、あっち? いいよ、忘れ物?」フラーウムの指さす方へ二人は歩み寄った

フラーウム・アルブス: 「悪いな」そういってラナンキュラスの花々が咲く場所までやってくる。何本か余分に摘むことが許されているその花のうち黄色を一本摘み取ると、アリアナの耳の横に挿した。

「……アリアナが戦い続ける限り、再度エクリプスにならない保証はどこにもない。ただ、もう一度そうなってしまったとしてもそれを悔やむことはしないでほしい」

再度ロアテラに心を支配されてしまったら、こういったことも言えなくなるだろうし、いま言ったことも忘れてしまうかもしれない。それでも口にしておくべきだと思った。

アリアナ・ローレンス:フラーウムの指が花を摘んで自分の髪にさすのを驚きを通り越して呆然と眺めていた。空いた手で花に触れると、柔らかく冷たい花弁の感触が優しかった。気付くと、涙がこぼれていた。

「だって、やっぱり辛いよ。今度エクリプスになったらもう仮面さえも手放さなきゃならないし、何より、ラウとわたしの願いや、沢山の人の希望を踏みにじって世界を危険にさらしてしまう。

一生懸命戦った結果そこに辿り着いてしまったとしても、それはやっぱり、苦しいよ。悔やんで、しまうよ。なのに仮面を返せないのは私が弱いから?」涙が止まらない。

フラーウム・アルブス: アリアナの涙に胸がちくりと痛み、足もまた身体に痛みを訴えてくる。「……アリアナも、俺も、弱い。だから、いまもこうしてあがいているんじゃないのか?」

アリアナ・ローレンス:その言葉に「強かったら、足掻かずにすむのかな。黙って……危機を見過ごせるのかな。そんなこと、きっとないよね」涙を拭わないまま、強さ弱さについて考えるのをやめた。

「きっと今大事なのは弱さを理由にすることよりも、戦う意思があるか、だね。うん、だったら、ラウも私も弱いけど、足掻いて戦う気持ちがあって。前に進むしかなくて。

怖がることより悔やまないために何をするかってなったら、ラウの言う通りだね」改めて彼の足の傷と、腕の傷痕を見る。世界と引き換えに彼を傷だらけにするのは辛いけれど。「それでも、行こう」

フラーウム・アルブス: 「確かに強ければ足掻かなくてすむのかもしれないな、ロアテラのように」そのロアテラも自分が力を蓄えるために足掻いてはいるのだが。「だが、そんなやつに世界をくれてやるわけにはいかない。だから、行こう」

その先にまた再度暗がりに足を踏み入れる未来ががあっても。

「……ひとまずは、俺が気を失う前に施設へたどり着けるといいんだが」

そう言ってアリアナを促し、温室を出る。じきに朝を迎えようとしている春の風はまだ冷たかったが、熱を持っている身体には心地よかった。

アリアナ・ローレンス:頷いて手で涙を拭う。「まだしばらく病院の付き添いは必要そうだね」夜明けの風に涙が乾いていく。暗闇を手探りで歩くような日が来ても、悔やまないだけの言葉はもらった。ならば行くしかない、と決めた。

-----------------

八ツ橋久夏: 紫色の影に倒されてシトラ第三寮タラテアにある自室にひとり戻ってきたとき、わたしは全てを悟った。この数日……いや、それよりも前からかもしれない……の狂おしい感情はすべてロアテラにその心を支配されていたからだということを。

そしてエクリプスと化していて、それから解き放たれたいまはステラナイトとしての力も失ってしまったことも。いままであった先生とのつながりのようなものが感じられないことがとても悲しくて、溢れてくる涙が止まらなかった。

……それから数日後。フィロソフィアの一室にいた先生の衰弱が激しく、病院で点滴を受けたのちに協議の結果如月家に戻されたという連絡を、執事さんから受けたわたしは慌てて外出許可を取ると如月家に駆けだした。

到着してすぐに呼び鈴を鳴らすと執事さんの応答があった。「あのっ……、八ツ橋久夏です! 先生の容体は……!」

執事: 「大丈夫ですよ。とりあえずお上がりください」いつか来た覚えのある、家の奥の庭が見える大きな部屋に案内された。

「身支度をするから、少々待っていてくれとのことです」執事が紅茶と焼菓子を久夏の前において、部屋から去っていく。

八ツ橋久夏: 執事さんがいなくなったあとに焼菓子を眺めると腹の音が鳴ってしまう。そういえばこの数日はそんなにご飯を食べていなかったことに気づく。ありがたくいただこうと手をつけはじめた。

如月桧斗: 数日ぶりにざっと熱いシャワーを浴びて髭を剃ると、多少気分が良くなった。急いで服を着て、下に降りる。まだ少々足元がふらつくが、久夏に心配をかけたくはない。

「すまない。待たせた」彼女の顔を見て、少し安心する。

八ツ橋久夏: 「こんにちは、先生」そう返して先生の顔を見ると血色は悪くなさそうだったので安心した。前に見たときより痩せ細っている感があるのは心配だったが。

「その……、衰弱が激しかったということですが……」あのときは世界を滅ぼすという感情で頭がいっぱいで、先生のそうした体調にも気づけなかった。

如月桧斗: 「ああ、まあな」改めて面と向かって聞かれると、少々きまりが悪い。「ロアテラのせいで、自分の限界がわからなくなっていたのだろう。久夏こそ、大丈夫なのか?」紅茶をひと口飲んでから、久夏に問い返す。

八ツ橋久夏: 「身体のほうはなんともないですね。胸のつかえみたいなのもとれてすっきりした感じです」と言って焼菓子をもうひとつ頬張ってしまう。

「ロアテラの侵食は恐ろしいものですね、……取り返しのつかないことをしてしまうところでした」

いまならば、あの金色と紫色の影はそれぞれこちらを止めようとするブリンガーたちであることも理解できている。自分だってその立場になったことがあるからだ。

……あの戦いのさなか、金色の影は獣のようにもなった。つまり、異形と化す力を使うほどに追い詰めてしまったということだ。倒されなければ世界が終わっていたという事実に体が震えた。

如月桧斗: 「そうか、それは良かった」久夏の言葉に安心して、自分も焼菓子に手を伸ばした。

「そうだな。しかし、それは女神たちも織り込み済みなのだろう。世界を救うほどの強い力は、逆に簡単に世界を破滅させることもできる。いわば諸刃の剣というやつだ」

八ツ橋久夏: 「諸刃の剣、ですか……」わたしはゆっくりとため息をひとつついて「その女神の力を失ってしまったわけですけれど、先生はこれからどうするつもりですか?」と続ける。

如月桧斗: 「体調が戻り次第、塔に戻るつもりだ。もちろん可能ならば、だが」いくら体調の都合とはいえ、塔をいったん出てしまったのだ。大学上層部がそのまま自分を元のポジションに戻すかどうかは、正直自信がなかった。

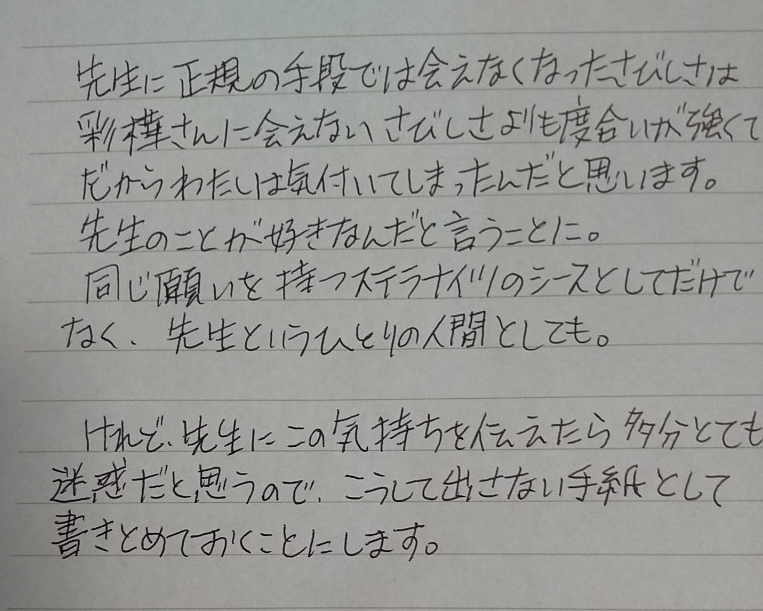

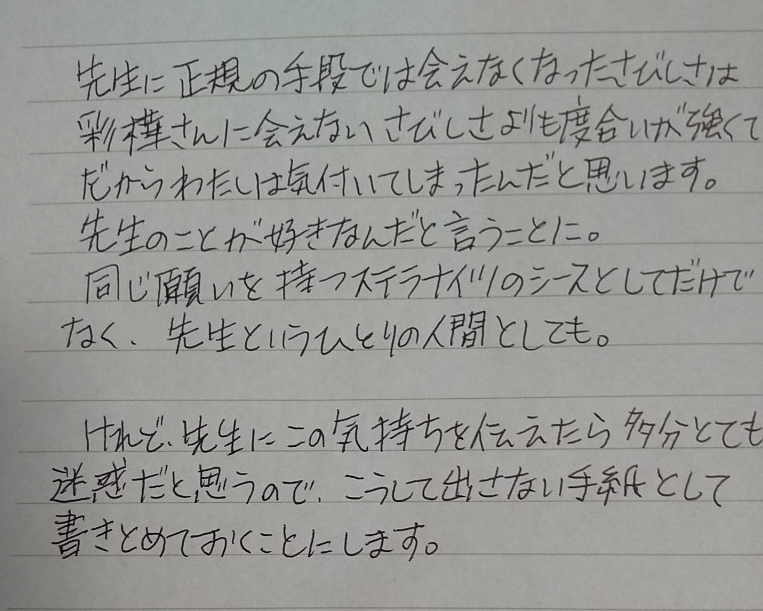

八ツ橋久夏: 「先生は、その塔でしか出来ない研究を続けるつもりなんですか?」これまではステラナイトという繋がりがあったから抜け道のように会えたけれど、それがなくなったいまは手紙を出すことも叶わないだろう。

(ん、手紙……?)何かを忘れているような気がする。

如月桧斗: 「いちおうそのつもりだが」そう言った途端、なぜだか胸の奥にかすかな痛みを感じた。「...どうした?」久夏の怪訝な顔に気付き、問いかける。

八ツ橋久夏: 「ええと、塔に戻られたら先生にもうステラナイトの力を借りての手紙は出せないんだなあって思ったら、なんか、こう……忘れている気がしてですね」

そう言った途端、淡緑色の光が目の前に現れたかと思うと一通の手紙が先生の膝の上に舞い降りた。「あ、あー! そ、それ!!返してください!!」

(※ クリックで大きくなります)

(※ クリックで大きくなります)

如月桧斗: 膝の上に舞い降りたので、視線が自然と手紙に向き、思わず中身を読んでしまう。「…これは?」

八ツ橋久夏: 「た、ただの試し書きですぅー!!!」そういいながら手紙をそこからひったくろうとしたが、急な方向転換に勢い余ってか先生の膝に全身をダイブする形になってしまう。

その直前、手紙はそれをあざ笑うかのように先生の膝から浮いてひらひらと舞っていった。「ううう……」

如月桧斗: 「危ない!」膝に飛び込んできた久夏をなんとか両腕で支え、彼女が床に落下するのを防ぐ。彼女を抱き抱え、なんとか安全に自分の足元の床に座らせたところに、手紙がふわりふわりと落ちてきた。片手で手紙をつかまえる。

八ツ橋久夏: 「あああ」先生に手紙が届いたという形になってしまい、そのまま床に突っ伏した。しかし机の奥底にしまっておいたはずのあの手紙がなぜここにあるのだろう。

如月桧斗: 片手に持ってじっくりと手紙に目を通す。あまりに書いてあることに実感がわかず、二度三度繰り返して読んだ。「…久夏?」

八ツ橋久夏: 「聞こえません、聞こえませんたら」床に突っ伏したまま答える。

如月桧斗: どうやら顔をあげることはなさそうだとあきらめ、言葉を続ける。

「…寂しい思いをさせてすまなかった。許してくれ」

八ツ橋久夏: 「……先生の口から、そういう言葉を聞けるとは思ってなかったんですけど……いや……寂しかったのは事実なんですけど……」

彩樺さんと先生、両方の不在に感じた寂しさがロアテラにつけ込まれる萌芽だったのかもしれないと思いつつ。

如月桧斗: 「もう塔に戻るのはやめる。仕事はなんとかなるだろう」そう言って、少し考えるような表情をした後に「...そういえば、久夏。卒業はいつだ?」

八ツ橋久夏: 先生の電撃発言に思わず頭を上げると質問をされる。指で数えて「ええと、3年後、ですね」と年度が変わったらさすがに誰かと姉妹関係を結んだ方がいいのだろうなと思いつつ答えた。

如月桧斗: 「それまでここで待つ。その時まで久夏の気持ちが変わりなければ、考えよう」久夏の目をまっすぐに見つめ、断固として宣言する。

八ツ橋久夏: 「えっ?!」先生のさらなる発言に固まってしまう。「え、ええと……考えよう、って……」どういうふうに受け止めたらいいのかがよくわからなくて、そのままもう一回突っ伏した。

如月桧斗: 「将来について考えると言うことだ。それまで俺はここで待つ」久夏が動揺している理由が正直自分にはよくわからない。「なにか問題が?」

八ツ橋久夏: 「問題ありますよ! その……、先生はその手紙を読んで、流されてるんじゃないかって……それは先生のためになるんですか?」突っ伏したまま矢継ぎ早に言葉を投げる。

如月桧斗: やはりはっきり言わないとわからないかと、大きくため息をつく。

「正直言うと、俺には愛だの恋だのというものの定義はよくわからない。だが、久夏には寂しい思いはさせたくないし、ましてやみすみす危険な目にあわせるなど、自分で自分が許せない。

そして、久夏が嫌でなければ、できれば自分のそばにいて欲しい。以上だ。...質問の答えにはなっていたか?」

八ツ橋久夏:「あ、はい……なってます…………」そう言いつつもあまりの恥ずかしさに顔が上げられなかった。

如月桧斗:「じゃあ、この手紙は大事にとっておく。返す必要はないな」

きれいに折りたたむと、シャツの胸ポケットに大事にしまう。いまだに自分の足元にうずくまっている久夏を見て、さすがに少々心配になって声をかけた。

「どうした?足でもくじいたか?」

八ツ橋久夏:「いいえ……恥ずかしすぎて顔をあげられないだけです……」

如月桧斗:「そうか」しかしそれだと逆にこちらができることは何もない。

「それなら、俺はいったん部屋に戻る。帰るんだったら、また執事に言って声をかけてくれ。それでいいな?」

八ツ橋久夏:「あっ……先生と、もう少し話がしたいです!」あわてて身体を起こすと再度先生と目が合ってしまう。

「うう……。と、とりあえず紅茶のおかわりがほしいです……」さきほどの発言への驚きで気がつけば喉がカラカラだった。

如月桧斗: 椅子から立ち上がりかけたが、久夏の言葉を聞き、ティーポットから紅茶を久夏のカップへ注ぐ。

未だ興奮がおさまっていない様子を見てとり、黙って焼菓子の皿を久夏の方へ押しやった。

八ツ橋久夏:「ありがとうございます……」立ち上がって紅茶を口にし、近くに寄せてもらった焼菓子をひとつ頬張ってようやく落ち着きを取り戻したような気がする。

そのまま元の位置に戻るのもどこか不自然だと思われたので、先生の横の椅子に座った。

「……話したい、というか……近くにいて欲しい、ですね……」

如月桧斗:「そうか」それだけ言うと、自分も焼菓子に手を伸ばし、小さい欠片を口に入れた。

「そういえば、甘いものをちゃんと味わって食べるのも久しぶりだ」

八ツ橋久夏:「それはよかったです。って塔のなかではそもそもお菓子とか持ち込み禁止だったんじゃありません?」

確か中に何が入っているか解らないからと食物類は差し入れにも出来ないという話を聞いた覚えがある。

如月桧斗:「買ってきてもらうことはできたはずだが、どこの店のチョコレートケーキなどと細かい指定をするのは気がひけるだろう」憮然として返事をする。「そもそもひとりで部屋にこもっていると、とてもそんな気分にはならない」

八ツ橋久夏:「まあ、そうですよねえ……」わたしもシトラの寮室でひとり籠っていると、どこか鬱々とした気持ちを覚えることがあった。「じゃ、そのぶんこれからは好きなものを食べてください。またシトラでしか売られてない洋菓子も買って持ってきますよ」

如月桧斗:「ああ、そうする」今度は少し大きめのバタークッキーに手を伸ばす。あまり食欲はないはずだったが、意外と食べられることに、自分で少し驚いた。「頻繁にシトラを抜け出すと、教師たちへの印象が悪くなるんじゃないか?」

八ツ橋久夏:「彩樺さんと先生のおかげで二ヶ月に一回くらいだったら外出許可貰える程度に学力ありますから大丈夫ですよ。いまは姉妹制度を結んでないことのほうに厳しい目が向けられてる感じですし」決して強制されるものではないが「当たり前」の制度であるためにそれは仕方ないといえるかもしれない。

如月桧斗:「そうか、それなら良かった」

ふたりでお菓子をつまみながら何気ない話をしていると、穏やかな時間が流れていく。大きな窓からうららかな春の日差しが差し込んできて、春の訪れを感じさせた。「...すっかり忘れていた」ぽつりと呟く。

八ツ橋久夏:「そうだ、先生。春休み中だったらまだ外出許可貰える回数残ってるので、もう少し体調よくなったら桜を見にいきませんか?」閑寂な立地にある如月邸にやってくるまでの途中には、樹齢五百年を越えるという桜の大樹を擁する神社がある。4月に入れば見頃になるだろう。

如月桧斗:「神社の桜か?良いな」久夏と知り合ったばかりの頃に、彩樺と久夏と3人で、その桜を見にいったことがあった。あれから時が流れたこと、そしてあの桜を今度はふたりで見に行くということに深い感慨を覚えた。

八ツ橋久夏:「じゃあ調子をみて日程を決めましょう。家にいるならメールでのやりとりで大丈夫ですかね?」寮内であれば電子機器の利用は制限されていない。もっとも第四寮ではそれすらも制限がかけられているという噂だが。

如月桧斗:「ああ、問題ない。楽しみにしている」今のところは調子が良いので、あと数日で外に出かけられる気がした。

八ツ橋久夏:そう言った先生の口元にはわずかに笑みが浮かんでいて、わたしはなんとなく安堵した。もうステラナイトとしての繋がりもなくして戦うことはできないけれど、最後の力で新たな繋がりを得られたことは嬉しかった。…しばらくは恥ずかしさで悶えそうだが。窓の外から注ぐ光はいつまでも柔らかかった。

《ログ5

へ》

《セッションログ トップに戻る》

《トップページに戻る》

(※ クリックで大きくなります)

(※ クリックで大きくなります)