《プロローグ》

異端の騎士が現れる

心と願いを歪ませた、星喰の騎士が現れる

此度の決闘、願いの決闘場に咲き乱れるは、紫色のあじさい、琥珀色のシロツメクサ

そして舞台の中央に咲くは一輪の歪な薄緑のアイリス

『銀剣のステラナイツ』

願いあるならば剣を取れ

二人の願い、勝利を以て証明せよ

※ 監督注:今回は季節を春休みに入る直前(3月第4週位)と指定させていただき、

レターセッション組、通常のシーン形式組とともにそれを踏まえて演出をしていただければと思います。

また、通常組はるるぶP124のお題表から3つランダムに選出いただいたものを拾っていく形でシーンを展開してくださいませ。

*****************************

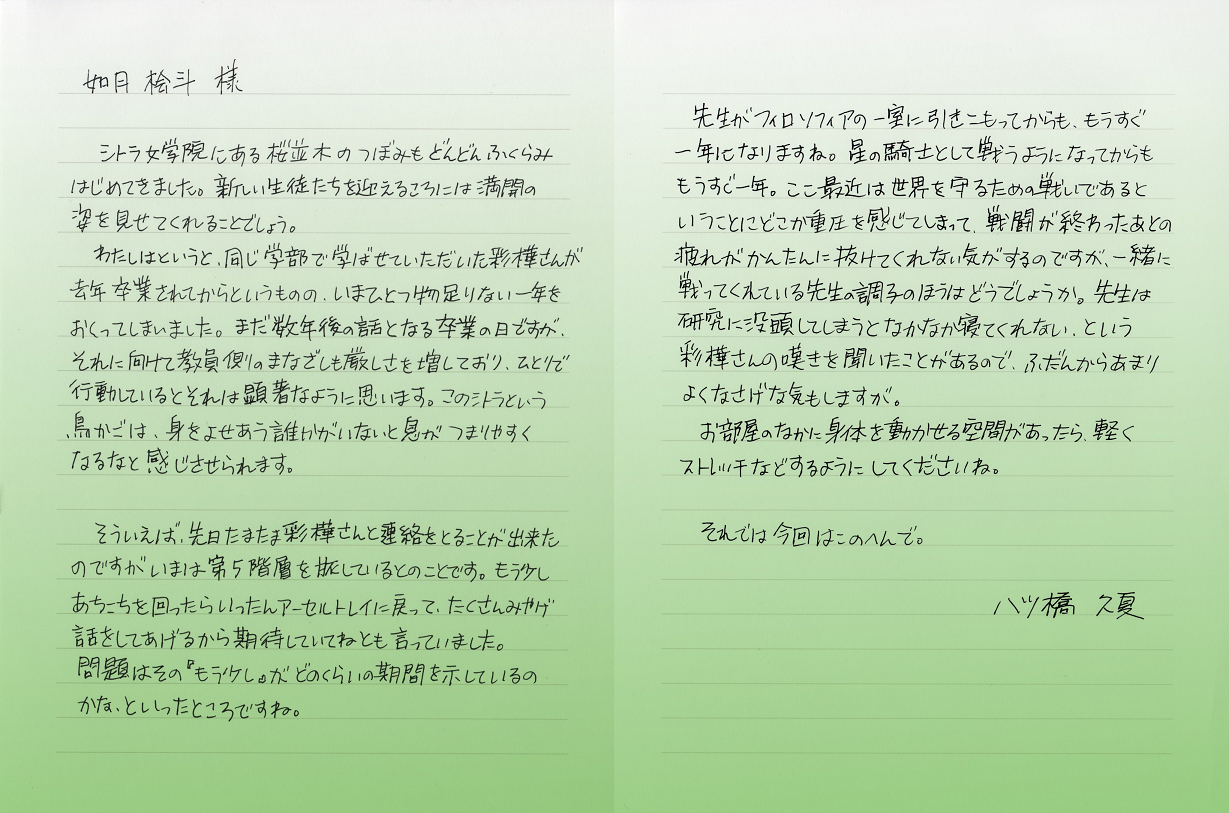

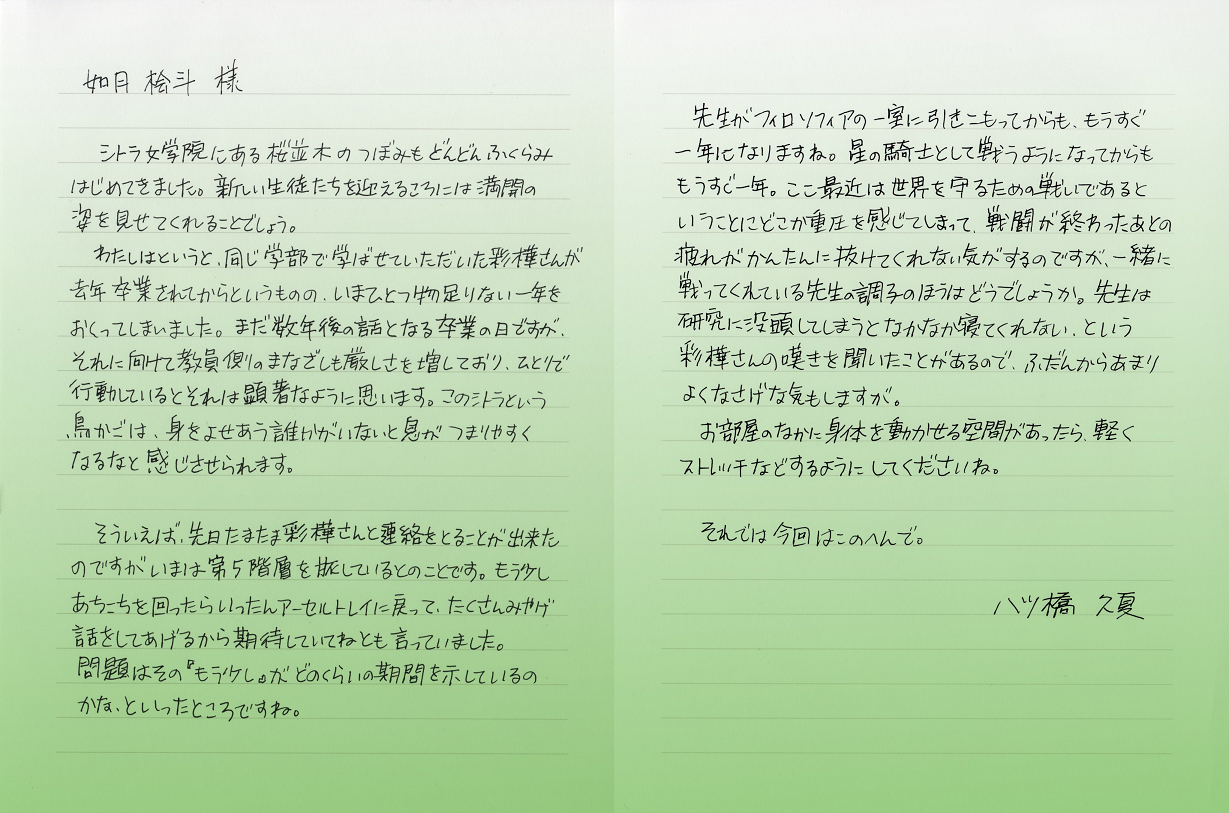

《第一章》1~レターセッション:八ツ橋久夏/如月桧斗~

八ツ橋久夏:次の学年に進級する時期も差し迫ったころ、わたしは久しぶりに先生への手紙を書いた。

味気ない茶封筒に入れて机の上に置いたそれは朝起きたらなくなっていたので無事に運ばれていったようだ。

(※ クリックで大きくなります)

(※ クリックで大きくなります)

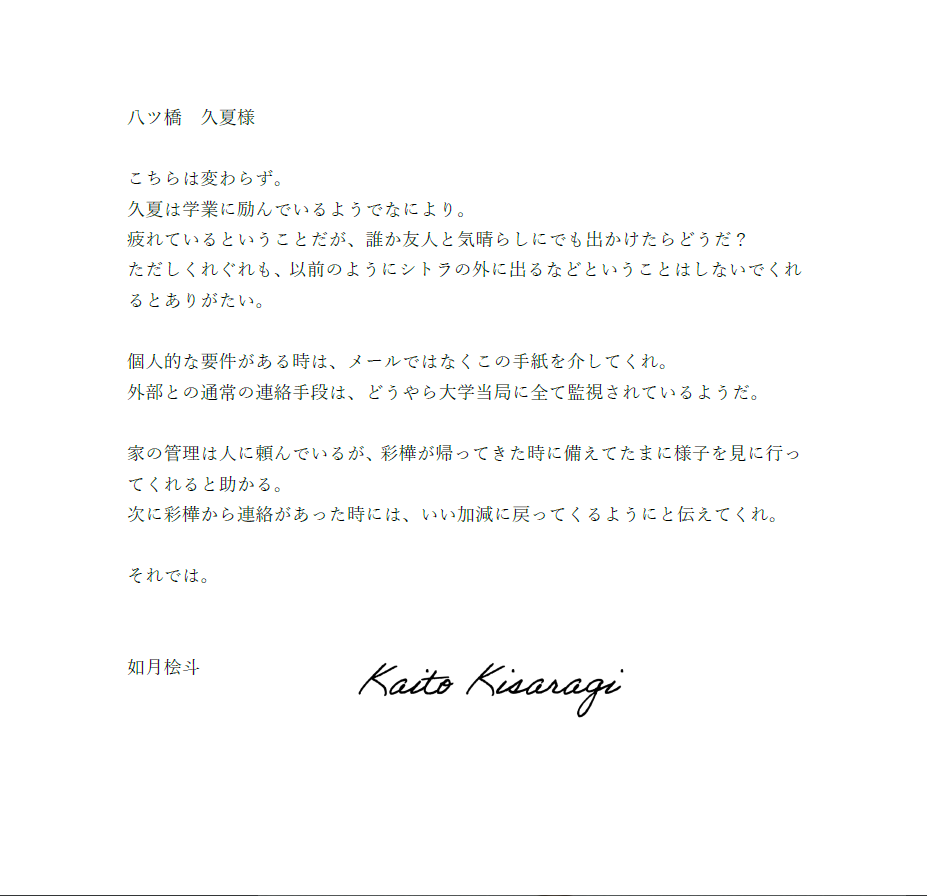

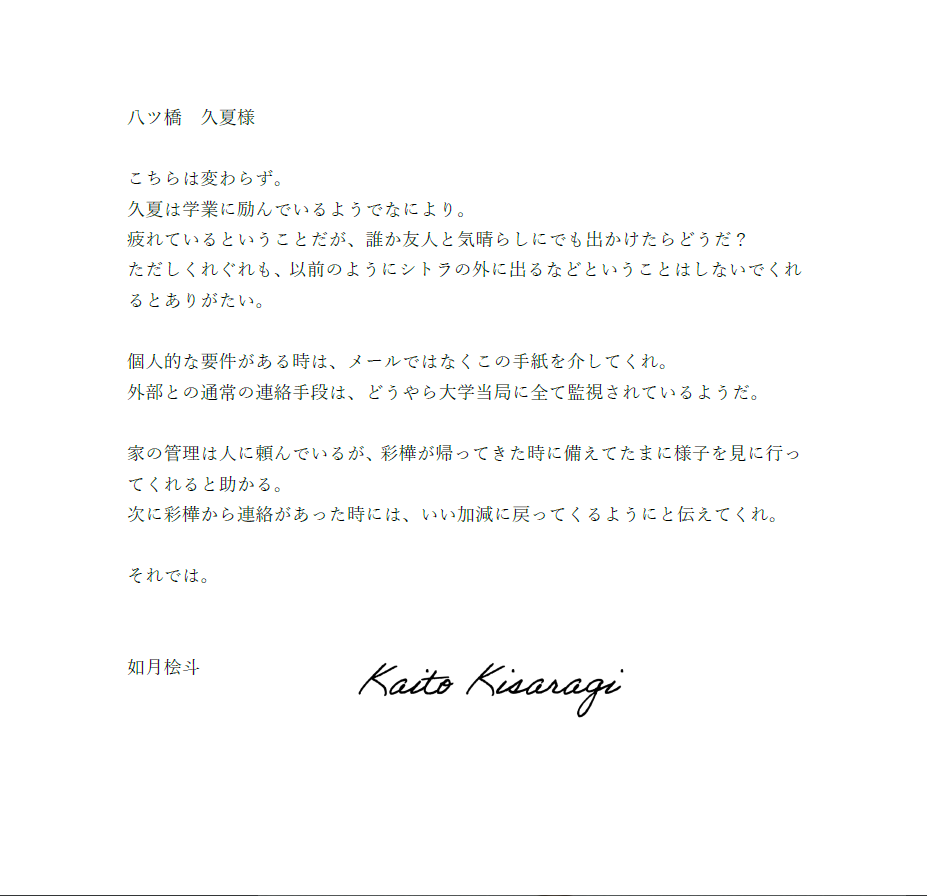

如月桧斗:

ストレッチを勧める久夏の言葉で無意識に両腕を上に伸ばすと、肩と背中に鈍い痛みが走った。

肩はおそらくモニターに向かっている時間が長すぎるからだ。背中は例の傷のせいだろう。

前回の戦いの直後に現れた新たな傷は、いっこうに治る気配をみせない。

しかし医者を呼んだところで気休めにしかならないだろうし、そもそもこの部屋に閉じ込められている以上日常生活にたいして影響があるわけではないので、そのまま放置している。

ここはフィロソフィア大学の一角にある、「最果ての塔」と呼ばれる高い塔の一室であった。

この塔に教授として居室を構えるということは大学において最高の栄誉とされているが、実際は危険でかつ重要な研究を行っている人物を大学の管理下におくための機構だというのは、ここに来てしばらくしてから悟ったことだ。

「まだ久夏は、妹(ロイカ)を見つけてはいないのか」

身を寄せ合う誰かがいないということは、つまりそういうことだろう。

シトラの姉妹制度は、往々にして逃げられないものだと聞いた。

彩樺の卒業後1年近くも妹を決めずにひとりで過ごしてきたというならば、かの学院ではさぞ居心地が悪いに違いない。

「だから、自分のことは忘れろとあれほど...」

しかし、ふたりしてステラナイツに選ばれてしまった以上、久夏が自分を忘れることはできないだろう。

過去の諍いも含め自分のことは忘れ幸せに生きて欲しいという自分のささやかな願いを裏切る形で、かの女神らは自分と久夏をステラナイツに選んだのだから。

ほんとうに神々というものは、人間には度し難いものである。

手紙が来たということは、もうすぐ新たな戦いがあるのだろうか。

大きくため息をついてから、いつものようにモニターに向かい、キーボードを叩き始める。

手紙は保存をせずに印刷をしペンでサインをした後、大学の封筒に入れ窓際においた。

下界はもう春のはずだが、窓からはどんよりと曇った空しか見ることができなかった。

(※ クリックで大きくなります)

(※ クリックで大きくなります)

*****************************

《第一章》2~キア・レッドグレイヴ/サラ・ジェファーソン

★ お題表 「お風呂/思い出/鎖」

サラ・ジェファーソン: 繁華街から少し離れた、学生も一般家庭も住まう瀟洒なマンション。その比較的高層階へと足を運ぶ。

合鍵でドアを開け、住人の寝室の扉をノックするが、返事はない。いつものことだ。仕方なくドアを開けて踏み込むと、カーテンを閉め切った部屋のベッドの上で大層寝相の悪い少女が惰眠をむさぼっていた。

「キア、仕事の時間よ。そろそろ起きなさい」

羽毛布団を跳ね上げると、そこからはみ出していた足がきゅっと縮まって近くにあった毛布を求めてもぞもぞ動く。腕にはうさぎのぬいぐるみを抱えて、寝相も含めて愛らしくも見える。しかしその体に纏うものが、着崩れた外出着だと気づいた私はため息をつく。

「……着替えないで寝たわね? てことは昨日お風呂入ってないか。あれっほどシャワー浴びて寝ろって言ったのに間に合わなかったか」

玄関からここに至るまでの道のりに点在する衣装バッグや荷物を見やって、私、サラ・ジェファーソンは深呼吸をして。

「こら、起きなさい。とっとと起きてシャワー浴びて朝ごはん食べて仕事に行くわよ」

ご近所の迷惑にならない程度のトーンで、彼女……いや、艶やかな少女に見えるが実際は男である……キア・レッドグレイヴに告げた。

とりあえず点在していた荷物を手早く居間に運び込み、朝食の支度を始めながら、シャワー用に湯沸かし器の温度を上げ、加湿器(彼は実はいわゆる「男の娘アイドル」である。喉の管理はマネージャーたる私の職務でもあるのだ)のスイッチを入れたところでキアが起きてきた。

寝ぼけまなこのアイドルが見られるのはマネージャーの特権ではあるのだが、いい加減見飽きているのでありがたみはない。ただ、そんな姿でも「この子は美しい」と掛け値なしに思える。親ばか的何かが私の中にあるのは一応自覚している。私、26歳なのに。

「おはよう、キア。今日は午前から撮影でスタジオ入りするから、しっかりシャワー浴びてすっきりしてらっしゃい」

キア・レッドグレイヴ:「さぁら、おはよー」でれんとサラに抱きつき、首筋に顔を埋める。「おなかすいた。血、ちょうだい」くんくんと犬のように鼻を鳴らしつつ。

サラ・ジェファーソン:「はいおはよう」背中に手を回しぽんぽんと軽く叩く。「んー、今日のお仕事は大事だし、頑張ったら1滴くらいあげてもいいけど。朝からあげたらあなた今日仕事しないんじゃない? とりあえず今作ってるご飯食べて、仕事して帰ってきたら、かしらね」うふふと笑む。

キア・レッドグレイヴ:「ちぇっー、サラのけちー。ぜったい、約束だからね」これはほぼ毎朝のお決まりのやりとりである。

「じゃ、シャワー浴びてくる!」ふくれっ面でぺたぺたと風呂場へ向かい、ばたんと風呂場の扉を閉める。やがて中から、鼻歌とシャワーの水音が聞こえてきた。

サラ・ジェファーソン:「お風呂もお湯はりしたから入ってくるのよ」後ろ姿にそう声をかけて、朝食づくりを再開する。手早くスープと卵とサラダを用意し、パンを焼くだけの状態にしてから、先ほど居間に運び込んだ昨日の荷物を整理する。

ゴシック系の短いドレスには、きらびやかな鎖が付いていた。鎖を布で拭い、アイロンをかけて衣装を整える。

ささやかに鳴る鎖は、昨日のステージで照明の下、彼の動きにつれてまばゆく輝いていた。それは軽いけれど彼を縛るもので。

「私達はキアの才能をこの衣装や鎖を付けて縛り付けているのかしら」小さな独り言は存外重く響いた。

キア・レッドグレイヴ:「ふう…ただいまー。ごはん、食べていい?」風呂場から出てきたキアは、いつも通りお気に入りのピンク色のバスローブをまとってある。

「あ、その昨日の黒のドレスさー。僕にけっこう似合ってる気がしない?ピンクじゃなくて真っ赤なリップとかつけちゃえば、もっと可愛くなる気がしない?」

サラ・ジェファーソン:我に返り衣装をハンガーにかけてから振り向き「パン、すぐ温めるわ」

てきぱきと余熱の残るフライパンで両面焼くと彼に差し出す。バターを予め引いて焼くと彼好みだ。

「ええ、良く似合ってるわ。鮮やかな赤もいいけど少しボルドーを入れたら大人っぽくなるかも。どう?」

キア・レッドグレイヴ:「いっただきまっす!」がぶりと無邪気にパンを頬張る。サラダをつつきながら

「ふっふっふ、キアの大人の魅力?曲もちょっとそんな感じだと思う?ぼくもこれで、ちょっとせくしーな路線にイメチェン?それはちょっとテレちゃうなあ」まんざらでもない顔で。

サラ・ジェファーソン:「あなたは可愛いのもセクシーなのも十分こなせると思うし、新曲に合わせるならそっちもいいと思うの。従来の路線と両方こなして見せると幅が広がるでしょうね。

1ステージで昼と夜、みたいに変えてみる構成も考えたらいいんじゃないかしら」頷きながら紅茶を注ぐ。

キア・レッドグレイヴ:「うーん、そうかー。昼と夜かー」考えこむそぶりをみせつつ、パンの最後のひとかけらを口につっこんでしまう。

スープをスプーンでかきこみながら「ところで、今日の予定は? 今日は、まる1日うまってるの?あそこの、ほら、新しくできたお店のマカロンとか買ってきたいんだけど」

サラ・ジェファーソン:「今日は10時からスタジオ撮影、その後ほとんど移動せずに大手配信元のインタビューが15時から。

そうねえ……モノレール駅ビルのお店のことでしょ? ピスタチオがお勧めなのよねえ」

片目を瞑って「早く仕事が終わったらOK。事務所にお土産買う名目で連れていってあげる」

キア・レッドグレイヴ:「あ、さてはサラ、ぼく抜きであのお店に行ったな、ずるーい!」

軽く頬をふくらませて。「撮影って、何撮るんだっけ?新曲のジャケット?それとも雑誌の記事?服はどうするの?」

サラ・ジェファーソン:「情報収集はマネージャーのお仕事ですからー」頬をつついてにっこり笑み「その代わり今日は私が買ってあげるわ」と。

「雑誌と動画配信サービスとのクロスメディア企画で、10時から雑誌のグラビア、15時から同じ企画のweb媒体の取材。キアの魅力を見せつけてやるわ」

キア・レッドグレイヴ:「わーい、やったー!おこづかい、もうあんまり残ってなかったんだよね」

機嫌よく笑顔を浮かべつつ紅茶で残りの食べ物を流しこんでから立ち上がる。

「サラ、気合入ってるなー。ねえ、今日はどの服を着ていけばいいの?私服?サラが選ぶ?それともスタジオで着替えるの?」

サラ・ジェファーソン:「それなんだけれど、さっきのメイクの話も踏まえてあの黒の衣装を持って行きましょう。それにシュガーピンクのもね。あともう一着は任せるわ。着替えは着いてからで」

こちらも立ち上がりながらふと思い出す。彼との出会いの鮮烈さを。

初めて事務所で顔を合わせた時、「この子だ、この子はきっと高みに昇ってたくさんの美しいものを私に見せてくれる。いや、もっともっと美しく輝かせたい」と心を揺さぶられたのだ。

あれほどの衝撃はそれまでなかった。思い出というには鮮やかすぎて、胸の奥でいつでも輝いている記憶。

キア・レッドグレイヴ:「向こうで着替えるなら、適当に何か私服着てくるよ。…もう1着の衣装は、そうだなー、この前の青のジャケットとに白いひらひらのスカートとかどうだろ。小物は適当にあわせといてー」

立ち上がるとごそごそとベッドの横にあるチェストを漁り始める。

「あのデニムのショートパンツ、どこやったかなー。あとは...ううーん、このパーカーとカットソーでいいよね」白パーカーとピンク色のカットソーをぽいと横に放り出す。

「ないなー、あの短いやつ、お気に入りなんだけど。まだ乾燥機の中かなー」

サラ・ジェファーソン:ため息をついて「自分のお気に入りくらいちゃんと管理なさい」

素早く乾燥機まで足を運び「あった。少ししわが目立つわね、軽くアイロンかけましょう。デニムといえど人に見られる服は可愛くないとね」

アイロンのスイッチを再度入れ「アクセサリーはいつものでいくわよ」

キア・レッドグレイヴ:「じゃ、僕は歯を磨いてくるからよろしく。あのきらきらのネクタイも出しといてね。あのジャケットにあわせるの、気に入ってるんだ。じゃね!」

いったん洗面所に駆け込んだかと思うと、歯ブラシをくわえたまま顔を出して

「靴はもう春だから、スニーカーでいいよね。ニーハイソックス、乾燥機の中にある?あったらでいいから。うん!」早口で言い終えると、すぐに顔をひっこめた。

サラ・ジェファーソン:「ちょっとは自分でやりましょうね?まああなたがシワだらけにすることを考えたら私が管理した方がいいとは思うけど。スニーカーは一昨日クリーニングしたのがあるからそっちにするわよ」

ニーハイソックスが見つかったものの小さな毛玉があることに気づいて、裁縫箱を開け、毛玉カッターで刈り取っていく。

「もー、ネットに入れて洗いなさいっていったでしょ」ぶつぶつと呟きながら整え、衣装を一通りバッグにしまうと、火の元を確認する。

火の元、炎。彼の瞳は普段は青だが、吸血鬼然として振舞うときは赤だ。それはまるで炎のようだと思う。隣人(ネイバー)であり吸血種であることは公にならないよう、事務所から強く言い含められている。

そんな秘密があることはおくびにも出さない彼だが、時々ステージで垣間見せる妖しい魅力の中にそれを感じるのは自分が秘密を知っているからだろうか。そんなことを考えながら彼を急かした。

キア・レッドグレイヴ:サラに急かされて服を着てしまうと、彼女の前でポーズを決めて、笑顔でぱちりとウインク。

「ねえねえ、サラ。今日も僕、か、わ、い、い?」

サラ・ジェファーソン:「当然、最っ高ーに可愛いわ」断言し、拳を出す。「今日も一日、みんなを釘付けにしてよね。さ、行くわよ?」

キア・レッドグレイヴ:差し出された拳をかつんとあわせ「おっけー!じゃあ、今日もキラキラに可愛くいってみようー!れっつごー!!!」ぱたぱたと部屋の外へ駆け出していく。

サラ・ジェファーソン:「サングラスしなさいよー?」後ろ姿を見守って笑う。どんな鎖でも、この子とその才能を縛れるものなどきっとない。だとしたら私は彼の武器や鎧、時々灯火になって、行く道を開く手助けをすればいい。自分が彼のシースであることは当然の巡りあわせだと、そう思った。

*****************************

《第一章》3~アリアナ・ローレンス/フラーウム・アルブス

★ お題表 「キス/占い/遠雷」

アリアナ・ローレンス: マルジナリアへ転送され戦っていた私たちは、黒い騎士との戦いの後、基幹世界へと戻ってきた。フラーウムの傷が思ったより深かったからだ。

マルジナリアの医師では処置の難しい傷を見て、私は総帥に「ラウの怪我をアーセルトレイでちゃんと診てもらいたい」とお願いし、聞き入れてもらえたので、転送された時間とほぼ同じ時間に戻ってくることができた。

思えばラウが自死を図り、その治療が終わって退院したその日、私たちはマルジナリアに飛ばされたのだった。

そこに傷を負って帰ってきたものだから「また自傷!?」と疑われたものの「まだ歩みがおぼつかないのに散歩に誘った私がいけないんです(よよよ)。支える間もなく転んでざっくり切ってしまって……(ううう)」と私が下手な演技をして回ったせいかお咎めらしいものはなかった。

何やら私たちに対する周囲の目が生温かくなった気がしたけれど気のせいだろうか。

傷ついたのは彼の腕。利き腕ではなかったもののリハビリが必要なレベルの傷で、私たちは戦いをひととき休むことを許され、療養に専念した。そうこうしているうちに季節は春を迎えた。

今日も私は、病院でリハビリをしているラウを迎えに来ている。荷物持ちなら任せろ! という感じだ。

だが、暇である。手持ち無沙汰を解消すべく、私は病院そばの喫茶店で彼を待ちながらこっそりと占いのカードを手にした。マルジナリアでは収入源の一つになっていた占いは、帰ってきてもよく当たっていた。

占う内容は近々起こることについて。自分の恋については占わないと決めている。それがへっぽこながら占い師としての誓いだ。山札から1枚引いて、近い将来のことを見る。ワンオラクル、と呼ばれる手法。

「え……」

引いたカードは剣持つ騎士。描かれるのは戦場の光景。

同時に、手にしたカードの向こうに薄緑のアイリスがゆらりと揺れるのが見え、「そろそろいいかい?」という総帥の声が聞こえた気がした。

カードを片付け、病院のリハビリ室の前に向かう私の足取りは、いつもより重くならざるを得なかった。

フラーウム・アルブス: 左腕に新しく増えた傷は神経の近くまで達していたらしく、念のため町医者にかかるとギプスで腕を固定されしばらくは動かさないように言われる。それでなくともまったく動かすことが出来なかったのだが。それを見かねたらしいアリアナが総帥に掛け合った結果アーセルトレイへの帰還が認められた。

戻ってきたのは飛ばされた直前の時間であったので、新たな傷についてなんやかんやと言われてしまったのだがそこはアリアナが力業でごまかしたところとりあえずは不問に処された。基本的な対処法はあちらと同じだったが最新の技術に置き換えられたところ、痛みに関してはだいぶ楽になった。

こちらでの年が明けた頃にはもうリハビリに入ることが出来て、授業が終わると通院という生活が続いた。なぜかアリアナも荷物持ちという名目でくっついてきていたが言っても無駄だと思いやりたいようにさせておいた。

そして今日もリハビリを終えて部屋を出ると待合用の椅子にどこか暗い顔をしたアリアナが座っていた。「どうした。何か悪いものでも食べたか?」その通りであれば内科に行くことを勧めようと思いながら声を掛けた。

アリアナ・ローレンス:「あ、ラウお疲れ様。その、そんなんじゃなくて……とりあえず出よ?」彼を労って荷物を受け取り、外に出る。春風の中を歩いてから彼に告げた。

「次の戦い、もうすぐみたい」彼の顔を正視できないんじゃないかと思ったけれど、どうやら苦笑しながら彼を見ていたようだ。

フラーウム・アルブス:自分の荷物を大事そうに抱えたアリアナが苦笑いしながら告げてきた言葉に「そうか」とだけ答える。左腕は七割方復活してきたような感触があるから、そろそろ動いても問題ないだろうと自分たちを戦いに導く者は判断したということだ。

「アリアナは、まだ戦いに出たくないのか?」

アリアナ・ローレンス:「”私”は大丈夫。でもね、ラウも一緒に行くでしょう?またこんな風に傷を増やすかもしれないって、今更ながらに怖くなった。自分についた傷ならいい、でもラウに傷がつくのは嫌だなって」

ため息をついて「なのに、戦いを辞める気はないの。私、ひどいね」

フラーウム・アルブス:「アリアナに傷が付くよりは俺についたほうがまだマシだ」そう返して病院前のバスターミナルまでやってきたところで空を見上げると、ぽつりぽつりと水滴が顔に当たってきた。

それと同時に目的のバスが到着しているのが目に入ったフラーウムは反射的にアリアナの手を引いて乗り込んでしまった。それに気がついたのはすでに発車してしまったあとだったので仕方なく空いていた二人掛けの席に座る。

「すまない。……確かアリアナの家に行く方面は公立大学前での乗り換えも出来たよな?」

アリアナ・ローレンス:「うん。覚えててくれたんだね。このバスで大丈夫だよ」窓を叩く雨粒は次第に大きくなり、遠雷が鼓膜を震わせた。

「うわ、雷……バス、乗っちゃって正解だったね、ありがと」わたしの手を引いてくれる力に、やっぱり男の人なんだなと意識して恥ずかしくなった。

手の温もりを心に刻みながら呟く。「ましだ、なんて思えないよ。ラウにこれ以上傷をつけさせたくない」

バスにはあまり乗客がいないが、そっと小声で「なのにわたしはラウを消耗させる長距離の攻撃を行うし異形化だってした。どうなるか判ってるのに。ごめんね、ラウ」

フラーウム・アルブス:バスと電車が中心となっているアーセルトレイの交通網だから多少乗り間違えてもどこかでリカバリーできることが多いのだが、それでも遠回りさせてしまうという事実がフラーウムをいたたまれない気持ちにさせた。

アリアナが新たな傷の理由を「ラウの転んだ場所が悪くてざっくり切ってしまった」と 称したときはどんなうっかりだ、と内心で苦虫を噛み潰していたが(とはいえ常人ではつけることが出来ない類の傷ではあると判断されたようで強く追及はされなかった)、いまの場面はうっかり以外のなんだというのか。

そう思っていると距離的には遠そうだったが雷の音が聞こえた。アリアナが小声でつぶやいてきたことには「そうしなければ勝てない相手だと判断したのだろう? ならばそれは間違ってはいない」とだけ返した。

アリアナ・ローレンス:「うん……」そう思うしかない、判断も決断もした。世界を救うためにはそうするしかなかった。

それでもそれをやり切ってしまう自分が怖くなって。大好きな人を傷つけられる自分はどこかおかしいのかもと悩んで。「ありがとう」かすれるような声をやっと絞り出せた。

フラーウム・アルブス:そのまま気まずい沈黙に包まれつつバスに揺られていると、またどこかに雷が落ちた。「そういえば、春の雷は冬眠している生き物を起こすらしい」

季節の変わり目を告げるものでもあるということだろう。

アリアナ・ローレンス:落ち込んでいるときに響いた雷に驚いて、肩が跳ねるわたしにラウがかけた言葉は穏やかだった。

「そうなの?雷に驚いて起きるのかしら。それとも雷の時期と冬眠から覚める時期が同じ頃なだけなのかしら」私にとって冬眠を起こす雷はさっきのカードの結果と総帥の声だった。

ブリンガーが動揺していてはラウに申し訳ない。戦わねば世界は終わる。「冬眠」はもう終わりだ。

前の戦いの後、眠るラウの額にキスをしたとき「たとえ酷いエゴでもやっぱり一緒にいたい。手を離したくない。大好き。わたし、悪い子だね」と囁いたのを思い出して呟く。

「傷つけてごめんなさい、そしてそのことで悩んでるの、聞いてくれてありがとう」視線を合わせて「眠りはもう貪らない。逃げもしない。戦って前に進む。……どうか、ついてきて」

フラーウム・アルブス: 眠りはもう貪らない、というアリアナの言葉を聞いて自分たちも冬眠していたようなものだったかとフラーウムは思う。

総帥が呼んでいるのはかつて世界を滅ぼすエクリプスとして立ったあの闘技場に、再度ステラナイツとして世界の危機に立ち向かってほしいという気持ちからもきているのだろう。

「アリアナがそう望むのなら、俺は共にあろうと思う」と肯定の言葉を返してから「個人的には驚いて起きるんじゃないかと思う。人間だってそうだろうから」と質問に答えた。そうしている間に車内放送がそろそろ目的の停留所まで近いことを教えてくれた。

アリアナ・ローレンス: 「ありがとう、うん、一緒に行こうね」もしかしたらわたしたちは再びエクリプスになるかもしれない。でもそれを恐れて目の前の戦いを回避なんてできない。

「驚いて起きてもいいよね。心臓が止まりそうだけど」笑って答えた。「あ、次で降りなきゃ」慌てて準備を始める。

フラーウム・アルブス:予定通り公立大学前の停留所で降り、アリアナが乗り換えることになるバスのダイヤを確認してもらったところ来るまでまだ間があるようだった。

自分のほうは徒歩で寮に戻るだけなので一緒に待つことにした。雨足がだんだんと弱まっていく。「雷まで呼んでいたが、通り雨だったみたいだな」

アリアナ・ローレンス:「良かった、濡れずに帰れそうだね」怪我人にあまり雨の中を歩かせたくなかったのでほっとする。

「嵐が何度か来たら春がやってくる、っていう話をどこかで聞いたことがあるけど、雷も春の知らせなら、もう少ししたら色々花が咲くね。そうだ、今度お花見に行かない?」

フラーウム・アルブス:「花見か。そういえば、こちらでは桜が咲くのも今の時期だな」桜の帝都では季節を問わず桜が咲き誇っている。フラーウムはほんのひとときだけ会った帝都を治める者のことを思い出す。

とはいえもう顔などは覚えていないのだが。こうしてアーセルトレイに戻って普段通りの日常を過ごしているとあの場所がどこか幻のようにも思えるが、そうではないことを腕の傷が示している。

「またあちらへも派遣されるだろうから、その前に行っておきたいものだ」

アリアナ・ローレンス:「うん!あっちではカフェーのある桜の帝都はずっと花盛りだったけれど、こっちの色々な花はその季節ごとにしか咲かないもの。私、こっちの桜も見ておきたい」

あなたと一緒というのが一番大事なのだけれど、と思っていると近づいてくる車の駆動音に気づく。

フラーウム・アルブス:「そうだな。いまこちらの桜を眺めればあちらとの違いも解るかもしれない」と返している間にアリアナが乗ることになるバスがやってきており、すでに雨も止んでいた。

「気をつけて戻るようにな」

アリアナ・ローレンス:「ラウこそ気を付けて。寮母さんに心配かけないようにね。じゃあまた明日!」手を振ってバスに乗り込む。

あちらで一緒に暮らしていた時間を思えば離れて過ごすのは少し寂しいけれど、明日を約束できるのもいい、そう思った。決戦の日は近い。気を引き締めねば、とも。

フラーウム・アルブス:「ああ、また明日」と返してアリアナが乗りこんでいったバスを見送る。

こうして明日を約束することで未来という概念が希薄でなくなったのはいつからだっただろうかと考えながらフラーウムはゆっくりと帰路をたどりはじめた。

アリアナ・ローレンス:車窓から遠ざかっていく彼の後ろ姿を眺める。明日はまた病院で待ち合わせだ。彼と歩く未来のために、まず一歩ずつを確かに踏み出そう。

彼の安全と世界の存続を秤にかけながら歩むのはちょっと辛いけれど。「背中を預けるのはあなたがいい」それが我儘と知っていても。

《ログ2

へ》

《セッションログ トップに戻る》

《トップページに戻る》

(※ クリックで大きくなります)

(※ クリックで大きくなります)

(※ クリックで大きくなります)

(※ クリックで大きくなります)